翻译硕士(MTI)考试作为国内高层次翻译人才选拔的重要途径,其考核内容既强调语言基础能力,也注重跨文化素养与翻译实践技能。如何在有限时间内精准把握高频考点、突破核心词汇瓶颈,成为考生备考的核心挑战。本文结合近年真题趋势与教育理论,系统解析高频考点特征,并提供可操作的词汇突破策略,助力考生构建科学备考框架。

一、高频考点解析:从语言基础到翻译实务

MTI考试的核心模块包括翻译基础、百科知识与写作,各模块考点既有独立性,又相互关联。以下为近年高频考点的分类解析:

1. 翻译实务类考点

固定表达与行业术语:如法律文本中的“司法是维护社会公平正义的最后一道防线”(the last line of defense to safeguard social fairness and justice),需掌握特定领域术语的标准化译法,避免直译导致的语义偏差。

翻译策略选择:如文化负载词的处理(如“炎黄子孙”需结合历史语境译为“descendants of Yan and Huang emperors”而非字面直译),考生需灵活运用归化与异化策略。

2. 百科知识类考点

历史与文化概念:如“贞观之治”需关联唐朝政治制度(三省六部制)、经济政策(均田制)及社会影响;又如“中华民族多元一体”需从民族融合角度展开论述。

当代社会议题:如“人权保障”需结合中国宪法原则与国际话语体系的双重视角,体现思辨能力。

3. 语言基础类考点

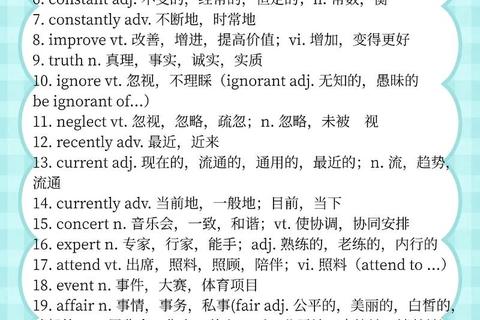

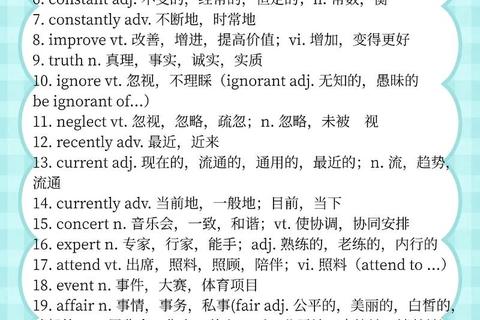

高频词汇的深度应用:例如“acquire”在商业语境中可译为“吞并”,在习惯养成中则译为“养成”;又如“account for”需根据上下文区分“解释原因”或“占比”。

二、核心词汇突破:从记忆到应用的三维路径

核心词汇的掌握需突破“识记”层面,转向“语境化应用”。以下为分阶段突破策略:

1. 分类记忆与词根词缀法

领域分类:将词汇按政治、经济、文化等模块划分。例如,法律类词汇需重点掌握“judiciary(司法系统)”“legislature(立法机关)”;文化类词汇需熟悉“cultural heritage(文化遗产)”“ethnocentrism(民族中心主义)”。

词根拓展:如“-tion”表名词(如“legislation立法”),“-ize”表动词(如“modernize现代化”),通过词缀快速扩展词汇量。

2. 语境化学习与错误分析

外刊精读:选取《经济学人》等权威媒体的双语文本,分析高频词的实际应用。例如“rational(合理的)”在政策文本中常与“analysis(分析)”搭配,形成“rational analysis-based legislature(基于理性分析的立法)”。

真题复盘:针对历年真题中的易错词(如“ambitious”需根据语境判断“野心”或“志向”),建立个人错题库并定期重测。

3. 翻译实践中的动态积累

平行文本对比:对比同一主题的中英文官方文件(如工作报告),总结术语差异。例如“精准扶贫”的标准译法为“targeted poverty alleviation”,而非逐字翻译。

语料库工具辅助:利用COCA语料库或Linguee等工具验证词汇搭配频率,确保用词符合目标语言习惯。

三、备考策略优化:理论与实践的协同框架

1. 分阶段目标设定

基础阶段(3-6月):以词汇分类记忆与百科知识框架搭建为主,推荐使用《跨考MTI真题解析》进行模块化训练。

强化阶段(7-10月):通过真题模拟与案例分析(如翻译项目管理报告),提升问题解决能力。

冲刺阶段(11-12月):聚焦高频考点复盘与限时写作训练,强化应试节奏。

2. 资源整合与效率提升

工具书选择:《张满胜英语语法新思维》可系统补足语法漏洞,《北美GRE范文精讲》有助于提升论述逻辑。

数字化学习:利用Anki记忆卡重复刷题,通过蜜题APP的“关键词搜索”功能定向补充百科知识盲点。

3. 思维模式转型

批判性思维培养:在翻译实践中避免“理论套用”,需从案例本身出发分析问题。例如,针对“文化负载词”的处理,需结合目标读者认知调整策略。

学术与实践平衡:MTI论文要求突出应用性,需避免“学术化倾向”,强调从真实项目中提炼解决方案。

四、构建可持续的翻译能力生态

MTI备考不仅是一次应试挑战,更是翻译专业能力的长线培养过程。考生需以高频考点为切入点,以核心词汇为能力基石,通过科学规划与动态调整,逐步形成“语言基础—百科素养—翻译实务”三位一体的能力体系。值得注意的是,行业需求的快速变化要求考生保持终身学习意识,例如关注人工智能翻译技术的影响,或参与跨文化传播项目积累实战经验。唯有将考试准备与职业发展相结合,才能真正实现从“应试者”到“专业译者”的蜕变。

参考文献: