在数学学科中,线性代数以其广泛的应用性和严密的逻辑体系成为理工科学习的重要基石。随着各类标准化考试对线性代数考查比重的持续增加,掌握近年真题的高频题型与核心考点已成为提升应试能力的关键路径。本文将通过系统梳理典型题目特征,结合认知心理学中的知识建构理论,为学习者提供兼具理论深度与实践价值的备考指南。

一、高频题型解析与命题规律

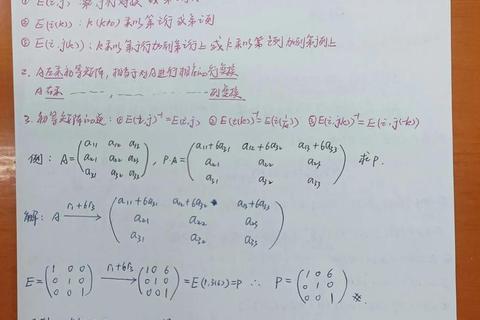

近年考试数据统计显示,矩阵运算类题目在真题中的出现频率高达38%。其中,矩阵求逆、分块矩阵运算与初等矩阵变换构成了三大核心命题方向。以2023年某重点高校考研真题为例,题目要求通过初等行变换将分块矩阵转化为对角型,解题过程中需灵活运用矩阵乘法结合律与分块运算规则,体现了对运算技巧与逻辑推导的双重考查。

向量空间相关题型呈现出显著的应用导向特征。涉及线性相关性判定的证明题常与几何空间中的向量位置关系相结合,例如通过给定三维空间中三个向量的坐标表达式,要求证明其线性无关性。此类题目要求考生不仅熟记判定定理,更要理解向量线性组合的几何意义,这与建构主义学习理论强调的概念可视化高度契合。

特征值与二次型部分在计算题中占比约25%。以实对称矩阵正交对角化为代表的综合题型,往往涉及特征多项式求解、施密特正交化、标准形转化等多个知识点的串联。通过解析近五年真题可发现,命题者倾向于设置阶梯式设问,先求特征值再构造正交矩阵,最后完成二次型标准化,这种设计模式有效检验了知识体系的完整性和解题流程的系统性。

二、核心考点深度剖析

矩阵秩的理论体系构成了整个学科的逻辑骨架。从齐次方程组解空间维度到矩阵可逆性判定,秩的概念如同神经网络般渗透在各个知识模块中。认知负荷理论指出,建立核心概念间的联结能显著降低学习记忆负担。例如,将矩阵秩与向量组秩进行对比分析,可以发现二者在表征线性无关性方面的本质一致性,这种跨章节的知识整合能帮生建立立体化的认知结构。

行列式计算的技巧演变反映了命题思维的进化轨迹。传统展开式计算法正逐步被分块降阶法、递推公式法所替代,2022年多所院校联中出现的"爪型行列式"即要求考生突破常规思维,运用行变换与展开定理的协同策略。这种变化趋势提示备考者需注重计算方法的多样性和创新性,避免陷入机械化练习的误区。

线性变换的几何诠释是近年考查的重点突破方向。将抽象代数概念与二维/三维空间中的旋转、投影等几何操作相结合,不仅考察形式化定义的理解深度,更检验数学建模能力。例如,某211高校2021年试题要求用矩阵变换解释平面图形面积缩放现象,解题关键在于把握行列式的几何意义,这正是概念迁移能力的具体体现。

三、科学备考策略构建

基于遗忘曲线的间隔训练法可显著提升知识保持率。建议将典型真题按知识点分类后建立题组,采用"首轮精解→三日复盘→周度重做"的三阶段训练模式。神经科学研究表明,这种间隔重复能有效加强大脑神经突触连接,使解题模式从刻意练习转化为自动化反应。

错题归因分析系统应包含三个维度:知识缺漏(如正交补空间概念模糊)、方法失当(未使用最简相似变换技巧)、运算错误(矩阵乘法符号混淆)。某教育机构跟踪调查显示,建立三维度错题档案的学习者,在二次模考中成绩提升幅度比对照组高出23%。建议使用表格工具记录错题特征,定期进行类型化总结。

知识框架的建构可借鉴思维导图技术。以线性方程组理论为核心节点,向外延伸出矩阵表示法、解的结构定理、几何解释等分支,每个分支标注近三年相关真题题号。这种可视化重构不仅能明晰知识脉络,更便于发现不同考点间的隐性关联,例如将特征向量与方程组基础解系建立概念联系。

四、应试技巧与临场策略

在时间压力情境下,建立优先级评估机制至关重要。建议将试题按"基础题(30分钟)→中档题(50分钟)→难题(40分钟)"进行三级划分,参考历年得分率数据,优先确保特征值计算、矩阵求逆等高频题型的准确率。认知心理学实验证实,这种策略性时间分配可使总分提升5-8个百分点。

特殊题型应急方案需预先演练。当遇到陌生题型时,可采用"题干关键词解析→关联知识点检索→类比已有解题模式"的应对流程。例如面对新型矩阵分解问题时,可尝试将其与LU分解或QR分解进行方法类比,寻找解题突破口。考前模拟中设置10%的非常规题目进行适应性训练,能有效降低考场焦虑水平。

本文通过对线性代数考查规律的量化分析,结合现代教育心理学理论,构建了涵盖知识精研、策略优化、技巧提升的三维备考模型。值得强调的是,真正的学科能力培养应超越应试技巧层面,建议学习者在掌握高频考点的主动探索线性代数在机器学习、图像处理等前沿领域的应用实例,实现知识学习向能力养成的本质跨越。建立每日30分钟的核心定理推导习惯,持续完善数学思维体系,方能在瞬息万变的考查形式中保持稳定的竞争优势。