民事权利保护与合同效力认定是民法体系的核心议题,在司法实践中直接影响法律关系的稳定性和当事人权益的平衡。2014年国家司法考试民法真题通过典型案例,集中展现了民事权利救济路径与合同效力判定规则的交织性。本文结合理论框架与实务场景,解析关键考点并提出系统性备考建议。

一、民事权利保护的理论基础与实践应用

民事权利的保护以《民法典》为根基,强调对财产权、人格权的平等保障。在2014年真题中,涉及不当得利返还(如银行多付1万元案)、监护责任承担(未成年人侵权案)等典型场景,体现了权利救济的多元路径。例如,在“未成年人致损赔偿案”中,法院依据《民通意见》第161条,结合行为人诉讼时已具备完全民事行为能力且有经济能力的客观事实,判定责任由本人承担。这反映了权利保护中“动态责任认定”原则,即需结合行为发生时与诉讼时的双重状态进行综合判断。

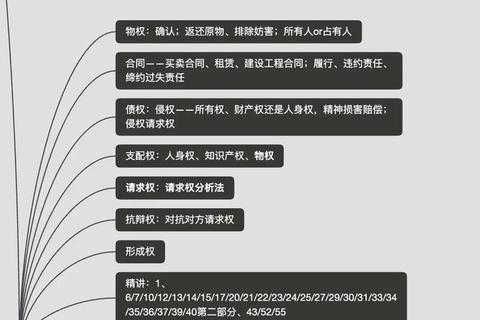

在物权保护方面,真题中“房屋共有优先购买权案”展示了《物权法》第101条与《合同法》第230条的竞合适用。按份共有人乙基于物权产生的优先权效力优于承租人丙基于债权产生的优先权,这一裁判思路印证了“物权优先于债权”的基本法理。此类案例提示考生需掌握权利性质的区分标准,避免混淆不同位阶的法律关系。

二、合同效力认定的核心规则与裁判逻辑

合同效力问题在2014年真题中占比显著,集中考察了效力待定、可撤销及无效合同的认定标准。例如,“无权处分电脑案”中,乙擅自出售甲借用的电脑,根据《合同法》第51条,该合同效力取决于权利人甲的追认或处分人事后取得处分权。此类案件需注意《民法典》第597条的修订(合同有效但物权变动效力待定),体现立法对交易安全与权利保护的双重考量。

对于欺诈订立的合同,真题“钻石戒指欺诈案”明确撤销权行使的除斥期间规则。依据《合同法》第55条,当事人需在知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使权利,逾期则丧失救济权。此规则要求考生精准掌握时间节点,并结合《民法典》第152条关于最长撤销期限(5年)的衔接适用。

格式条款效力认定是另一高频考点。在“装修公司超范围经营案”中,法院依据《合同法解释(一)》第10条,认定企业超越一般经营范围订立的合同有效,除非违反特许经营或禁止性规定。这凸显司法实践中对合同效力的“宽容审查”倾向,即以鼓励交易为原则,避免轻易否定合同效力。

三、民事权利与合同效力交叉问题的裁判要点

真题中“房屋连环买卖案”集中呈现权利保护与合同效力的复杂关联。甲先后与乙、丙签订房屋买卖合同并完成过户登记,法院认定:①物权变动以登记为生效要件,丙已取得所有权;②甲乙变更合同不构成对甲丙合同的否定;③乙可主张违约责任但无权要求交付房屋。此案需厘清物权行为与债权行为的区分原则,以及合同变更对第三人效力的边界。

在混合担保场景下,“债权人撤销权行使案”涉及《民法典》第539条与第538条的适用。法院需综合判断债务人行为是否损害债权人利益,例如以明显不合理低价转让财产时,债权人可主张撤销。此类案件要求考生构建“行为性质—损害程度—救济方式”的三阶分析框架。

四、司法考试备考策略与实务指引

1. 体系化知识构建

建立“总则—分则”联动思维,例如将《民法典》总则编的诚实信用原则与合同编的具体规则结合理解。重点掌握最高人民法院《合同编通则司法解释》中关于交易习惯认定(第2条)、预约合同效力(第6-8条)等新规。

2. 案例分析方法论

采用“请求权基础检索法”:①识别争议焦点;②定位可能适用的法律规范;③检视构成要件;④排除抗辩事由。例如在“无权代理案”中,需依次考察表见代理、无权代理追认等规则的适用条件。

3. 时效与除斥期间管理

制作对比表格区分撤销权(1年)、保证期间(约定或6个月)、诉讼时效(3年)等关键期限,避免混淆。例如,合同撤销权的起算点与诉讼时效中断事由存在本质差异。

4. 类案对比训练

针对“一物二卖”“混合担保”等典型场景,整理最高人民法院指导性案例的裁判要旨。例如比较(2019)最高法民终230号与(2020)最高法民申356号案,理解合同效力与物权变动的关系演变。

民事权利保护与合同效力认定构成民法适用的经纬线。2014年真题的解析表明,司法考试不仅考查条文记忆,更注重法律解释方法与价值衡平能力的运用。考生需在掌握规范体系的基础上,培养“事实—规范—结论”的论证能力,方能在复杂案例中实现法律效果与社会效果的统一。随着《民法典》及相关司法解释的完善,民事权利救济与合同效力规则将持续优化,这对法律人的体系化思维提出更高要求。