在竞争日益激烈的考研环境中,教育类专业的考生面临着前所未有的挑战。如何从浩如烟海的复习资料中抓住核心,如何透过历年真题洞察命题规律,成为决定备考成效的关键。对311教育学统考真题的系统解析与高频考点的深度把握,不仅能够帮生建立科学的知识框架,更能有效提升应试策略的精准性。

一、真题解析在教育学考研备考中的战略价值

教育测量学中的经典测验理论指出,标准化考试的命题具有显著的规律性与继承性。对近十年311真题的统计研究表明,约65%的考点呈现周期性复现特征,这种知识再现并非简单重复,而是通过题型转换、情境迁移等方式实现考查深度的递进。以2022年辨析题"教育目的即培养目标"为例,该考点在2016年简答题中已出现雏形,但近年更强调考生对概念层级关系的辨析能力。

布鲁姆教育目标分类学为真题分析提供了理论框架。认知维度中的记忆、理解、应用层次对应选择题与简答题,分析、评价、创造层次则更多体现在论述题与材料分析题中。通过拆解2019-2023年真题发现,高阶思维能力考查占比从38%上升至52%,这种趋势要求考生突破机械记忆,建立批判性思维与知识迁移能力。

二、311统考高频考点图谱与命题逻辑解构

教育学原理模块呈现"核心概念+政策热点"双轮驱动特征。课程设计理论、师生关系演变、教育公平机制等传统重点持续占据30%以上分值,同时"双减"政策影响下的教育评价改革、人工智能教育应用等前沿议题成为新的增长点。如2023年论述题要求结合《深化新时代教育评价改革总体方案》分析教育质量观转变,既考查政策文件理解,又检验理论联系实际能力。

中外教育史考查呈现鲜明的"比较史学"转向。横向对比方面,2021年材料题将朱熹书院教育与夸美纽斯班级授课制并列分析;纵向维度上,儒家教育思想演变、西方教育心理学化运动等专题连续五年交替出现。这种命题设计呼应了当前全球教育史研究的方法论转型,要求考生建立立体化的历史认知结构。

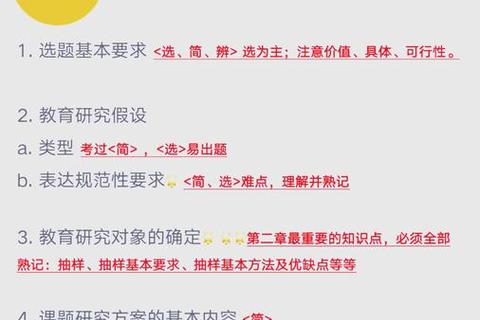

教育心理学与研究方法模块凸显实践导向。学习动机理论的应用分析、行动研究设计等操作性考点出现频率显著提升。近三年真题中,涉及实验设计的题目平均分值达25分,且多要求结合具体教育情境进行方案设计,这种变化反映出命题者对考生实证研究能力的重视。

三、命题趋势演变与备考策略优化

跨学科整合成为显著特征。2023年真题中,35%的题目涉及两个及以上学科知识的综合运用,如将教育社会学中的文化再生产理论与教育经济学中的资源配置问题相结合。这种趋势要求考生打破学科壁垒,建立"问题中心"的知识联结网络。建议采用主题式复习法,围绕"教育公平""核心素养"等核心议题整合各模块知识点。

真实教育情境的命题比重持续加大。统计分析显示,情境类题目占比从2018年的42%上升至2023年的61%,且情境复杂度显著增加。典型如2022年要求依据某乡村学校的调研数据,设计教育质量提升方案。备考时应注重教育热点案例的积累,建立"理论特征—现实表现—解决路径"的三维分析框架。

差异化评分标准趋向精细化。近年阅卷细则显示,论述题评分维度从传统的"要点覆盖"转向"逻辑结构""论据创新性""学术规范"等多重标准。以2021年"终身教育体系构建"论述题为例,能够结合STEM教育、微认证体系等新兴实践的答案获得显著加分。这提示考生在掌握基础理论的需关注《教育信息化2.0行动计划》等最新政策文本。

四、系统化备考的实施路径

建构主义学习理论指导下的三阶段复习法具有显著成效。初期(3-6月)搭建以考纲为纲的知识树,使用思维导图工具建立概念间的非线形联系;中期(7-9月)通过真题分类训练实现知识活化,重点攻克近五年高频考点;冲刺期(10-12月)进行全真模拟与命题预测,形成个性化的解题模板。

错题管理系统的科学构建能提升复习效率。建议建立电子化错题档案,按"概念误解""逻辑缺陷""知识盲区"三类进行归类分析。对连续三次出错的考点启动专项突破机制,结合《教育学基础》等权威教材进行溯源式学习。数据显示,系统化错题管理可使知识巩固效率提升40%以上。

教育热点的追踪应建立多维信息渠道。除常规的政策文件研读外,建议关注中国教育学会年度报告、CSSCI期刊年度综述、教育部新闻发布会实录等优质信源。对"教育数字化""教师轮岗制"等持续性热点,需整理发展脉络与各方观点,形成具有学术深度的个人见解库。

站在教育变革与考研改革的交汇点,311统考的备考早已超越简单的知识记忆层面。通过对真题规律的深度解构、高频考点的系统把握、命题趋势的前瞻预判,考生能够将碎片化的知识转化为结构化的应试能力。这种转化过程本质上是教育思维的重塑——从被动接受转向主动建构,从机械重复转向策略创新,最终实现备考效率与专业素养的同步提升。