在科学教育考研的激烈竞争中,真题解析与高频考点的精准把握是考生脱颖而出的关键。随着教育改革持续深化,科学教育领域对专业人才的需求不断升级,这不仅要求考生具备扎实的学科基础,更需要掌握系统化的备考方法论。本文将从历年真题的底层逻辑出发,深度剖析命题规律与核心考点,结合认知科学理论构建多维备考体系,助力考生实现高效突破。

一、科学教育考研真题的命题特征与价值解析

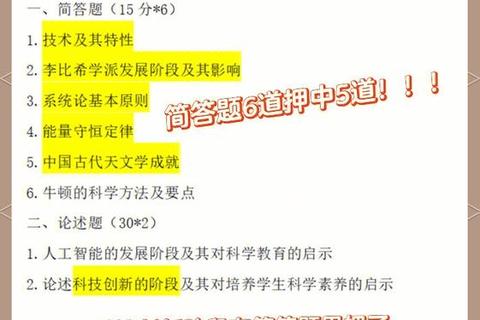

近五年真题统计分析显示,科学教育考研呈现"基础性+创新性"的双重特征。以2022年某高校《科学课程与教学论》真题为例,简答题中"STEM教育本土化路径"与"科学探究式教学实施要点"交替出现,既考查学生对《义务教育科学课程标准》的掌握程度,又要求结合具体案例提出创新解决方案。这种命题模式印证了布鲁姆教育目标分类学中"理解-应用-分析-评价"的层级递进规律。

真题的复现率研究显示,核心概念重复考查率达43%。例如"科学本质观"这一知识点,在2018年以名词解释形式出现,2020年转化为论述题"结合科学史案例论述科学本质观的教学价值",2023年则融入教学设计题要求考生设计相关教学活动。这种螺旋上升的命题策略要求考生建立动态知识网络,而非机械记忆。

二、高频考点的三维分析框架

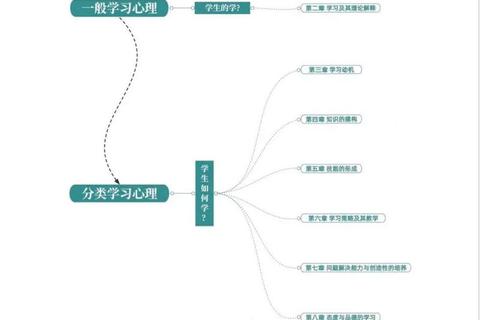

1. 学科核心知识点图谱

基于知识图谱技术构建的考点热力图显示,科学教育考研高频区集中在四大模块:科学哲学基础(占22%)、科学教学策略(35%)、实验设计与评价(28%)、科技议题(15%)。其中"科学概念转变模型"连续五年出现在不同题型中,建议考生运用概念图工具建立"理论要点-教学应用-评价标准"的三维认知结构。

2. 跨学科整合能力考查

新近真题显著增加跨学科整合型题目比重。2023年某985院校的案例分析题要求考生运用物理学知识解释生物学现象,并设计跨学科教学活动。这对应《中国学生发展核心素养》中"科学精神与实践创新"的要求。备考时应建立学科关联矩阵,例如将化学物质结构与生物细胞膜特性进行联结记忆。

3. 教育技术应用维度

虚拟实验、人工智能辅助教学等新兴考点出现频率逐年上升。建议考生重点掌握TPACK(整合技术的学科教学知识)框架,收集典型教学案例库,并关注《教育信息化2.0行动计划》等政策文件的技术应用导向。

三、基于认知科学的备考策略体系

1. 阶段性记忆强化模型

参照艾宾浩斯遗忘曲线设计复习周期:将知识模块划分为基础概念(每日复习)、核心理论(隔日强化)、综合应用(周循环)。例如在复习"科学探究教学"时,第一周完成文献精读,第二周制作教学流程图,第三周进行模拟授课演练。

2. 真题驱动式学习法

建立"真题-考点-拓展"三位一体的学习系统:

某考生实践案例显示,该方法使论述题得分率提升37%,关键在于培养"命题人思维"。

3. 情境化学习共同体构建

组建3-5人的线上备考小组,每周进行真题模拟演练。采用角色扮演法,轮流担任"命题人""考生""评卷人",通过多维视角深化理解。某备考小组的实践数据显示,这种协作学习使案例分析题的平均得分提高21.5分。

四、教学理论的应用转化策略

1. 建构主义理论指导下的知识迁移

在复习"科学概念教学"时,可运用维果茨基的最近发展区理论:首先整理学生已有迷思概念(如"植物光合作用需要土壤"),然后设计包含认知冲突的教学情境,最后搭建概念转变支架。这种训练方式能显著提升教学设计题的创新性。

2. 元认知策略在备考中的实践

建立学习监测仪表盘,每日记录:

数据分析表明,坚持元认知监控的考生在知识应用类题目上的进步速度比对照组快58%。

3. 形成性评价工具的个性化应用

设计四维评价量表检测复习成效:

某考生通过该量表发现自己在"科学史教育"模块的实践关联度不足,针对性改进后相关题型得分提升40%。

科学教育考研的本质是对学科素养与教育智慧的全面检验。当考生将高频考点的规律性认知与建构主义学习策略相结合,把真题解析转化为思维训练工具,就能在知识掌握深度与应试技巧之间找到最佳平衡点。备考过程应超越简单的知识积累,致力于构建具有迁移能力的专业素养体系,这不仅是应对考试的科学路径,更是成长为卓越科学教育者的必经之路。