教育综合考试作为教育学研究生选拔的重要环节,既是对知识储备的检验,也是对学术思维和应用能力的全面考察。本文通过梳理历年真题规律与核心考点,结合科学备考方法,为考生提供系统化的复习框架与实践指引。

一、703教育综合的命题规律与核心考点解析

1. 题型结构与分值趋势

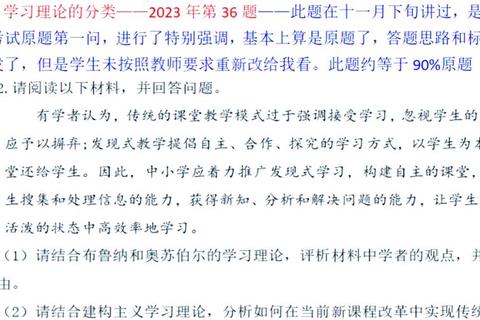

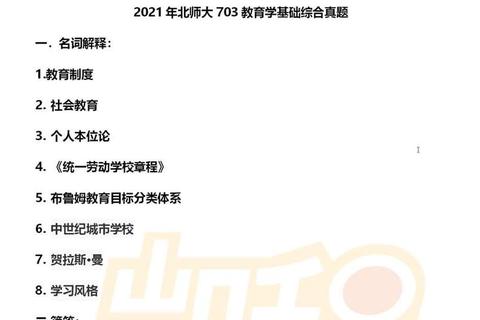

从近年真题看,703教育综合呈现“重论述、强整合”的特点。名词解释题量从10道缩减至5道,单题分值保持在10分,重点考查基础概念精准性,如“融合教育”“要素主义”等术语的学理定义。简答题保持4道不变,但单题分值升至25分,侧重对知识体系的系统性掌握,例如“全面发展教育组成部分及其关系”“北宋三次兴学措施”等跨章节整合类题目。论述题增至3道且单题分值达50分,要求考生结合教育热点与理论进行深度分析,如“百年大计教育为本的现实意义”“欧美义务教育发展历程”等。

2. 学科权重与高频考点分布

教育学原理占据总分35%以上,核心考点集中于教育目的、德育原则、教育与社会发展等模块。2022年真题中“德育知行合一原则”与“百年大计”论述题均出自该领域。外国教育史分值占比显著提升至23%,重点考查教育制度演变(如法国大学区制)与思想流派(要素主义、永恒主义),需注意跨国别比较类题目。中国教育史聚焦制度创新(文翁兴学、科举制度)与思想传承,教育心理学则侧重学习动机理论、知识迁移策略等实践性内容。

3. 命题创新性与答题要点

近年试题呈现两大趋势:一是材料分析题占比增加,要求从政策文本或历史文献中提取信息,例如2022年外国教育史材料题需解析法、德、英三国义务教育法案异同;二是跨学科融合,如将教育心理学归因理论应用于教学案例分析。答题时需遵循“理论定位—分层论述—实例佐证”逻辑链,避免堆砌知识点。

二、高效备考策略体系构建

1. 三轮复习法的科学实施

2. 教育热点的整合应用

近三年考题中70%的论述题涉及教育政策与热点,备考需关注三大方向:

3. 认知心理学原理的迁移运用

三、典型题型应答范式与避错指南

1. 材料分析题的“三维解法”

2. 高频易错点预警

703教育综合的备考既是知识积累的过程,更是学术思维能力的锻造。通过精准把握命题规律、构建系统复习策略、优化答题技术体系,考生可将分散的知识点转化为应对复杂教育问题的综合能力。随着教育改革的深化,这种能力将成为未来教育研究者洞悉现象本质、推动实践创新的核心素养。