作为中央财经大学经济学考研的重要科目之一,“803经济学综合”因其对数理推导能力和综合应用素养的高要求,成为考生备考的难点与重点。本文将从真题核心考点、命题规律、复习策略三个维度展开分析,帮生构建系统性备考框架,提升应试效率。

一、核心考点解析:微观与宏观的双重逻辑

1. 微观经济学:以数理模型为核心的应用能力

微观部分占比75分,命题重点集中在消费者剩余、市场结构、博弈论及外部性四大模块。例如,消费者剩余的计算与补偿变化分析、寡头垄断模型(如斯塔克尔伯格均衡)的推导、公共物品供给的帕累托效率条件等题型频繁出现。值得注意的是,范里安教材中的“拍卖理论”“信息不对称”等章节虽非高频考点,但近年有命题升温趋势。考生需熟练掌握拉格朗日乘数法、斯勒茨基方程等工具,并注重跨章节知识整合,如将消费者选择理论应用于劳动供给曲线的推导。

2. 宏观经济学:理论框架与政策分析的结合

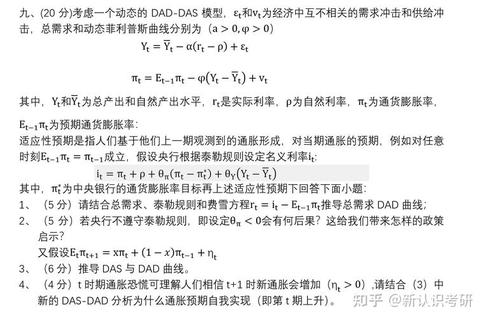

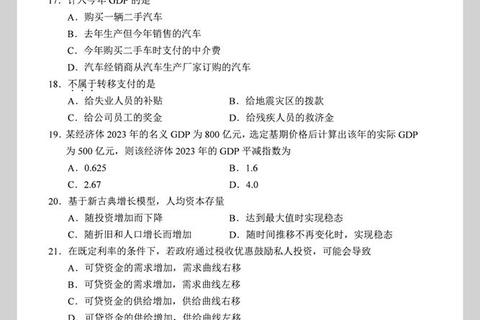

宏观部分同样占75分,其命题呈现“基础题型常规化、热点题型创新化”的特点。索罗增长模型(黄金律水平计算)、IS-LM模型的政策效应比较、菲利普斯曲线的动态分析构成三大核心板块。例如,2021年真题要求用索罗模型解释贫富差距,需考生在掌握稳态方程的基础上,结合收敛假说进行拓展论述。央行货币政策工具的创新(如MLF、SLF)与财政政策的乘数效应计算成为近年论述题新方向。

二、命题趋势预测:难度分化与考点迁移

1. 题型结构的稳定性与创新性

近五年试卷保持6-8道计算题的题量,但微观部分难度梯度显著加大。2023年微观计算题中出现两部门一般均衡模型的联合求解,要求考生同时处理生产函数与效用函数的优化。而宏观部分延续“曼昆课后题变形”的特点,如2022年真题将教材中的封闭经济模型改为开放经济条件进行考查。

2. 跨校真题的借鉴与融合

命题组明显参考了北大、南开等高校的经典题型。例如,2020年微观计算题直接采用北大国家发展研究院2015年真题的博弈论模型,2019年宏观论述题与上海财经大学2017年考题高度相似。这种跨校融合要求考生拓展练习范围,建议重点研究北大CCER、南开经院等机构的历年试题。

3. 实证分析与图形推导的强化

近年试卷中,要求用图形解释“效率工资理论”“李嘉图等价失效条件”等题型占比提升至30%。2024年真题更是出现罕见的“三图联动分析”——要求在同一坐标系中绘制短期、中期、长期菲利普斯曲线并说明政策含义。这提示考生需强化图形转换能力,掌握从文字到几何表达的思维路径。

三、备考策略:三阶段递进与资源整合

1. 基础强化阶段(4-6月)

以范里安《微观经济学:现代观点》(第9版)与曼昆《宏观经济学》(第10版)为主线,配合高鸿业《西方经济学》搭建知识框架。每日完成2-3章的精读,重点标注涉及数学证明的章节(如微观第27章“寡头垄断”、宏观第14章“稳定化政策”)。建议使用思维导图工具梳理“市场失灵类型与对策”“宏观经济政策传导机制”等专题。

2. 专项突破阶段(7-9月)

针对计算题进行模块化训练:

此阶段需完成近15年真题的首次系统练习,并建立错题档案。

3. 冲刺模拟阶段(10-12月)

每周完成1套全真模拟(建议使用《怡课模拟卷》与《央财803押题三套卷》),严格计时并对照评分细则批改。针对高频失分点,如“柯布-道格拉斯效用函数的补偿需求计算”“货币中性条件的数理证明”等进行专题补漏。背诵《曼昆宏观核心概念108条》《范里安微观定理速记手册》等提炼资料。

四、常见误区与应对建议

1. 轻视真题重复规律

2012-2024年间,有23%的考点在不同年份重复出现(如“GDP平减指数与CPI比较”考查4次)。建议建立“考点重复映射表”,对2007年以来的56道重复试题进行针对性记忆。

2. 数理训练碎片化

部分考生陷入“见题做题”的误区,未形成系统的数学工具应用链。建议将微积分中的隐函数定理、最优化方法与经济学模型结合,例如用雅可比矩阵分析市场均衡的稳定性。

3. 热点追踪不足

2024年真题中,“碳中和目标对索罗模型参数的影响”“数字税的国际协调机制”等新题型占比达15%。考生需关注《经济研究》《世界经济》等期刊近三年发表的宏观政策分析论文。

央财803经济学综合的备考本质上是经济学思维与数理能力的双重锻造。通过把握“微观重推导、宏观重框架”的命题逻辑,结合跨校真题的拓展训练,考生可逐步构建起应对高阶题型的方法论体系。值得注意的是,在冲刺阶段保持每日2小时的计算题限时训练,并定期进行知识点“压力测试”(如随机抽取章节进行口头复述),将有效提升考场应变能力。