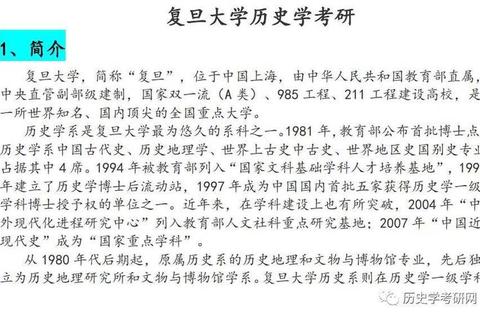

历史地理学作为一门融合时空维度、探索人地关系的交叉学科,在复旦大学历史地理研究所(简称“史地所”)的学术传统中占据重要地位。其研究生入学考试不仅注重知识体系的完整性,更强调对研究思维与学术前沿的把握。本文以历年真题为切入点,结合学科发展趋势与备考逻辑,解析核心考点框架与研究方法论,为考生提供兼具深度与实用性的复习指引。

一、学科核心考点解析:从基础概念到前沿动态

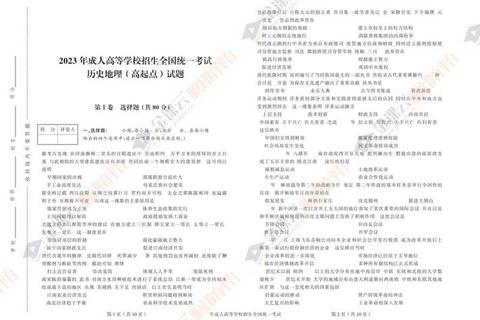

复旦史地所的考题设计始终围绕“历史地理学专业知识”“中国历史基础”“自然地理基础”三大板块展开,形成“必考+选考”的差异化考查模式。通过分析2015年至2023年真题,可提炼出以下核心命题方向:

1. 基础理论与经典文献

高频考点集中于学科基础概念(如“政治地理”“环境史”)、经典论著(《禹贡》《水经注》)及代表性学者(谭其骧、邹逸麟、葛剑雄等)。例如,2018年真题要求列举谭其骧的四篇论文,既考查学术积累,也需理解其“历史地理学需服务现实”的研究理念。此类题目需考生系统梳理《中国历史地理概述》《中国历史人文地理》等参考书目的核心观点,并关注学界对“统一与分裂”“人地关系”等命题的讨论。

2. 历史地理变迁的时空逻辑

疆域政区沿革(如“行省制度发展”)、环境变迁(黄河改道、云梦泽演变)及经济文化空间分布(方言区、移民路线)是论述题的重点。以2021年真题“清代疆域形成与多民族国家制度的关系”为例,答题需结合《中国历史地图集》的空间呈现,分析军事控制、行政建制与文化整合的互动。复习时需构建“时间轴+空间层”的双维框架,将《汉书·地理志》《华阳国志》等文献中的地理信息转化为动态变迁模型。

3. 跨学科方法与技术应用

近年来,GIS(地理信息系统)、遥感技术在历史交通路线复原、城市形态分析中的应用逐渐成为考点延伸。例如,2023年真题要求评述“数字人文对历史地理研究的价值”,需考生掌握“地图法”“田野调查法”等传统方法,同时了解空间数据分析、环境考古等新兴技术。

二、研究方法论:从文献考据到技术融合

历史地理学的独特性在于其“以地证史,以史释地”的研究路径。真题中史料解读(如2018年《禹贡地域图》标点题)与论述题的设计,实质是检验考生能否将方法论转化为问题解决能力。

1. 文献分析与实证考据

地图文献的“双重解码”:历史地图不仅是地理信息的载体,更是权力叙事与文化观念的体现。例如,分析《禹贡地域图》时,需结合裴秀“制图六体”理论,理解其“分率”(比例尺)与“准望”(方位)对后世舆图绘制的影响。

方志与游记的交叉验证:通过对比《佛国记》中的交通路线与《舆地纪胜》的政区记载,可还原南北朝时期中外文化交流的空间网络。

2. 技术驱动的空间分析

GIS的历史场景重建:利用ArcGIS等工具对历史水系、城址进行空间叠合分析,可量化黄河改道对农业聚落的影响。备考时可参考侯甬坚对“历史交通地理研究方法”的论述,学习如何将文献中的“道里”转化为空间路径模型。

环境变迁的跨学科研究:如通过孢粉分析、沉积物测年揭示云梦泽的萎缩过程,需考生理解自然地理学中的“地貌成因理论”与历史文献中的“湖沼记述”如何互证。

3. 理论反思与学术对话

真题中“环境史”“社会地理”等概念的频繁出现,反映学科正从“复原历史地理”转向“解释人地互动”。例如,回答“历史人口发展特点”时,需引入葛剑雄“移民推动文化扩散”的理论,结合“闯关东”“走西口”等案例,说明人口流动与区域开发的关联。

三、备考策略:构建“三位一体”复习体系

基于考纲要求与真题规律,高效备考需整合知识梳理、方法训练与学术前沿追踪三大维度。

1. 知识体系的模块化整合

基础模块:按“自然—人文—区域”分类整理《中国历史地理概述》中的核心概念,如“郡县制”“黄淮海平原”等,制作术语卡片。

专题模块:针对“疆域治理”“环境变迁”等高频主题,整合邹逸麟、安介生等学者的研究结论,形成“观点+案例”的答题模板。

2. 学术能力的针对性提升

史料解读训练:每日精读一段《水经注》或《洛阳伽蓝记》原文,练习断句、释义及空间信息提取,强化“从文本到地图”的转化能力。

论述逻辑优化:采用“问题导向法”构建答题框架。例如,分析“行省制度的影响”时,可按“制度起源—元代实践—明清调整—现代启示”四步展开,融入谭其骧“行政区划稳定性”理论。

3. 前沿动态的持续追踪

关注核心期刊:《历史地理》《中国历史地理论丛》中关于“数字人文”“环境史”的论文,可提炼新观点作为论述加分项。

学者研究聚焦:例如,安介生对山西移民史、边疆治理的研究,葛剑雄对统一多民族国家的理论阐释,均为答题提供权威论据。

历史地理学的“解题”与“破题”

复旦史地所的真题不仅是对知识储备的检验,更是对学术思维与创新能力的考察。考生需超越机械记忆,在“空间叙事”中理解历史的复杂性,在“技术融合”中探索学科的边界。唯有将考纲要求、方法论训练与学术视野相结合,方能在竞争激烈的选拔中凸显研究潜力,真正践行“读万卷书,行万里路”的史地精神。