在考研英语的历史长河中,2002年真题作为早期标准化考试的典型样本,不仅反映了命题思路的雏形,更隐藏着对高频考点和解题逻辑的深刻启示。这份试卷通过完形填空、阅读理解、翻译与写作等模块的设计,揭示了英语能力考查的核心维度,其背后的命题规律至今仍对考生具有指导意义。本文将结合真题实例与备考方法论,系统剖析知识要点与复习策略。

一、高频考点解析:从微观语法到宏观逻辑

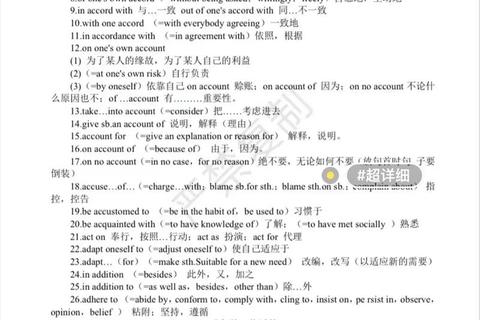

2002年真题的完形填空部分(如第1-3题)集中体现了三大高频考点:时间逻辑衔接、近义词辨析与固定搭配。例如,第1题要求考生在“between”“before”“since”“later”中选择连接15-16世纪与20世纪的时间副词,正确答案“between”的判定需结合后文“19th century”的提示,体现时间轴逻辑推理能力。这种考点要求考生在语境中识别时间线断层,而非孤立记忆词汇含义。

第3题“medium”的辨析则考验词汇深度理解。试题将报纸、宣传册与书籍归类为“前电子时代的媒介”,需区分“means”(工具)、“method”(方法论)与“medium”(传播载体)的语义边界。此类题目提示考生:完形填空的本质是概念归类与功能匹配,需建立词汇的网状语义关联而非线性记忆。

语法层面,2002年真题的阅读理解部分(如机器人技术主题文本)密集出现定语从句嵌套结构与非谓语动词作状语的句式,例如“…that can recognize the error…in a controlled factory environment”。此类复杂句型的理解依赖主干提取能力,即快速定位主语、谓语,剥离修饰成分以还原核心信息。

二、题型深度拆解:命题逻辑与破题路径

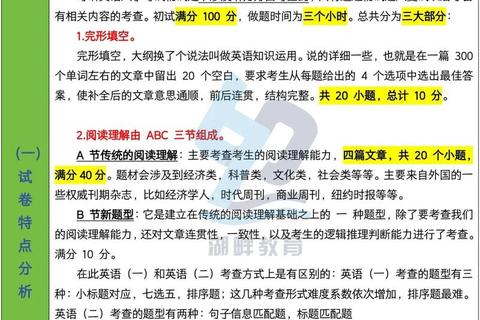

1. 完形填空:语境推理的三大抓手

该题型的解题逻辑可归纳为:

2. 阅读理解:信息处理的层级模型

以2002年Text 2为例,机器人技术文本的阅读需遵循三阶分析法:

3. 翻译与写作:从解码到编码的双向能力

真题翻译部分要求处理被动语态转主动句(如“It is generally recognized…”译为“人们普遍认为…”),体现中英文表达习惯差异。写作则需掌握图表模板与论点递进结构,例如小作文需区分建议信与投诉信的功能性用语。

三、复习策略体系化:从知识积累到实战转化

1. 词汇与语法筑基

2. 解题技巧专项突破

① 通读首句把握主题;

② 标注空格前后逻辑词(however/therefore);

③ 第二遍补全时优先解决80%确定性答案,剩余部分通过选项分布规律(如ABCD平均分布)优化。

① 串联题干关键词猜测主旨;

② 定位题眼句(A句)及其前后支撑句(B句);

③ 排除与AB句矛盾的干扰项。

3. 模拟与反馈闭环

四、命题趋势映射与备考启示

尽管2002年真题属于早期命题,但其“语篇连贯性考查”与“复合语法结构嵌套”的特点仍贯穿近年考纲。对比2023年真题可发现:完形填空的语境推理权重增加(如经济类文本中的因果链分析),阅读理解的跨段落指代关系题频次上升。这要求考生在复习中:

1. 强化段落衔接词(however/moreover)的敏感度;

2. 拓展学科背景知识(如人工智能、环境科学),降低陌生文本理解阻力;

3. 建立错题概率模型,优先攻克高频错误类型(如定语从句误判、虚拟语气漏译)。

2002年考研英语真题如同一面棱镜,折射出语言能力考查的本质:在微观处辨析词义,在宏观处驾驭逻辑,在动态中平衡速度与精度。考生需以真题为骨架,填充系统化的知识网络与策略化的解题思维,方能在语言规则与应试技巧的交织中,建构起通往高分的桥梁。正如信息社会的通信革命重塑人类认知,科学的备考革命亦将重塑每一位追梦者的知识疆域。