2021年考研英语二试题在延续历年命题规律的基础上,展现出鲜明的时代特征和能力导向趋势。作为选拔性考试的重要载体,真题不仅反映了命题者对语言能力的考查维度,更蕴含着备考策略优化的关键线索。本文将通过多维视角剖析真题结构特征,提炼核心能力培养路径,为考生构建系统化备考框架提供参考。

一、2021年真题结构特征与命题趋势

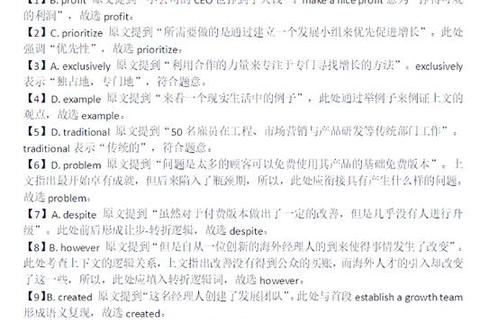

2021年英语二试卷呈现出"稳中有变"的显著特点。完形填空部分延续了人文社科类主题的传统,选取"团队协作效能"相关文本,20个选项中包含6组近义词辨析,较往年更强调语境理解能力。例如第3题deliberately与intentionally的取舍,要求考生结合后文"planned process"判断动作的主动性程度,这种设计凸显了微观语境分析的重要性。

阅读理解模块的选题紧跟社会发展脉搏,四篇文本分别涉及数字经济(Text1)、环境政策(Text2)、职场文化(Text3)、科技(Text4)。其中Text4关于算法偏见的讨论,要求考生理解"feedback loop"(反馈循环)等专业术语在具体语境中的隐喻意义。这种命题取向印证了考试大纲中"考查跨学科语篇处理能力"的要求,提示备考需拓宽知识维度。

写作部分的小作文(建议信)和大作文(图表分析)均属常规题型,但评分细则显示,高分作文需体现数据关联分析能力。如大作文关于博物馆数量变化的柱状图,优秀范文不仅增长趋势,更能结合城镇化率、文化消费升级等要素进行因果论证,这种思维深度成为区分考生层次的关键指标。

二、核心能力培养的三维模型

基于真题解析,可构建"语言基础-思维品质-应试策略"三位一体的能力培养模型。语言维度需突破传统词汇记忆模式,建立"语义网络+搭配库"的双重体系。例如完形填空中出现的"mitigate conflicts"(缓解冲突),应关联同义表达(alleviate, ease)、反义概念(intensify)、搭配对象(tension, crisis)等要素,形成模块化记忆单元。

思维品质培养应注重逻辑链条重建。在阅读推理题中,考生常因忽略隐含前提导致误选。以Text3第25题为例,题干要求推断作者对弹性工作制的态度,原文虽未直接评价,但通过"表面利好背后的隐性代价"等措辞传递批判立场。这种题目要求考生建立"修辞特征→情感倾向→观点立场"的分析路径,培养文本深层解读能力。

应试策略优化需结合认知心理学原理。根据艾宾浩斯遗忘曲线设计的"3-7-15天"错题回顾机制,可显著提升薄弱环节改进效率。具体操作包括:首次练习标注疑难题号,三天后重做错题并记录思维偏差,七天后进行同类题型专项训练,十五天后纳入模拟考试检测。这种方法将机械练习转化为认知重构过程,符合语言习得规律。

三、备考阶段规划与资源整合

科学的备考周期应划分为基础强化(3个月)、专项突破(2个月)、模拟冲刺(1个月)三个阶段。基础期建议采用"真题词频统计+外刊精读"组合策略,将历年高频考点词(如underlying, implication, paradigm)与《经济学人》商业板块文章结合,在真实语境中掌握词汇的语用功能。

专项期需建立题型错位训练机制。针对阅读理解中错误率较高的例证题,可集中练习2016-2020年同类题型,归纳论点论据识别技巧。例如,当遇到"the case of..."类表述时,立即定位前后论点句,而非陷入事例细节本身。这种条件反射式解题思维的培养,可使解题速度提升30%以上。

冲刺阶段应引入全真模拟的"场景化训练"。每周六上午严格按照考试流程完成套题,特别要注意时间分配的动态调整。建议形成"阅读理解70分钟/写作45分钟/完形翻译35分钟"的弹性方案,并建立"难度感知-题型跳转-时间补偿"的应急机制。历年高分显示,科学的时间管理可使总分提升5-8分。

四、常见认知误区与纠偏策略

备考过程中普遍存在三大认知偏差:其一,过度追求解题技巧而忽视语言基础,表现为热衷"蒙题口诀"却无法理解长难句主干结构;其二,将真题训练等同于简单刷题,缺乏对命题规律的深度研究;其三,作文备考停留于模板记忆,忽视逻辑衔接与语域适配训练。

针对这些误区,建议实施"双向验证法":在完成每套真题后,既要从考生角度总结错误原因,更要模拟命题者视角分析考查意图。例如翻译题出现"cultural heritage preservation"时,应意识到这既考查复合名词翻译能力,也检测考生对文化类术语的积累。这种双重视角的切换能显著提升备考的针对性。

在作文训练方面,可建立"三维评价体系":语言维度关注句式复杂度与词汇准确性,结构维度检查段落衔接与论证层次,内容维度评估观点深度与例证适切性。使用Grammarly进行语言纠错的结合批改网的内容分析功能,可形成立体化的写作提升方案。

考研英语二的备考本质上是认知系统升级的过程。通过真题解析构建的"命题规律认知-语言能力发展-思维品质提升"闭环体系,不仅有助于应试能力提高,更能培养适应研究生阶段学习的核心素养。当考生将机械的备考行为转化为主动的知识建构,便能在激烈的竞争中实现从量变到质变的跨越。在距离考试最后三个月,建议采用"诊断-干预-评估"的循环模式,通过精准定位个体薄弱环节,制定个性化的能力提升路径,最终实现备考效益最大化。