民族学通论作为民族学及相关专业的核心课程,其考研复习需系统把握学科理论框架与研究方法,同时结合历年真题规律提炼高频考点。本文将从学科核心知识点、真题解析逻辑、备考策略三个维度展开论述,为考生提供兼具理论深度与实践价值的复习指南。

一、学科核心知识点体系构建

民族学通论的知识体系以“民族”与“文化”为核心展开。根据林耀华《民族学通论》的定义,民族是“在历史渊源、生产方式、语言文化、风俗习惯及心理认同等方面具有共同特征的稳定共同体”,这一定义融合了斯大林“四个共同”理论与中国特色民族理论,成为历年名词解释的必考内容。而文化作为民族学研究对象,涵盖物质文化(如经济类型、生产工具)、制度文化(如婚姻家庭制度)、精神文化(宗教、艺术)三大层次,其中“经济文化类型理论”因能解释生态环境与民族发展的互动关系,在简答题中出现频率高达70%。

学科理论发展脉络是另一重点。西方民族学流派中,进化学派强调文化单线演化,功能学派关注社会结构的功能整合,历史特殊论学派主张文化相对主义,三大流派的代表人物(如泰勒、马林诺夫斯基、博厄斯)及其核心观点需对比记忆。中国民族学特色则体现在“民族识别工作方法论”与“多元一体格局理论”,前者涉及语言谱系、历史记忆等识别依据,后者需结合费孝通的中华民族共同体论述展开分析。

二、真题命题规律与答题方法论

近十年考研真题呈现三大特征:基础概念辨析化、理论应用场景化、学科交叉趋势化。例如2023年中央民族大学真题“比较专题调查与综合调查的异同”,需从研究范围(单一问题VS多维度)、方法选择(深度访谈VS参与观察)、成果形式(专题报告VS整体民族志)三个层面构建答案,并举例说明如摩梭人婚姻制度专题调查与凉山彝族社会形态综合调查的差异。

在答题技巧上,需遵循“结构分层+例证支撑”原则。以论述题“分析民族区域自治制度的理论与实践依据”为例,作答框架应包含:

1. 理论依据:斯大林民族理论中的“民族自决权”与中国化的“民族平等”原则;

2. 历史依据:中国在延安时期的民族政策试验;

3. 实践成效:以西藏自治区为例,说明其在文化保护(藏语教育)、经济发展(旅游产业)中的制度优势;

4. 当代挑战:全球化背景下民族意识与国家认同的张力及调和路径。

值得注意的是,近年真题中“铸牢中华民族共同体意识”“民族事务治理现代化”等政策话语的出现频次增加,考生需将经典理论与时政热点结合,体现学术敏感度。

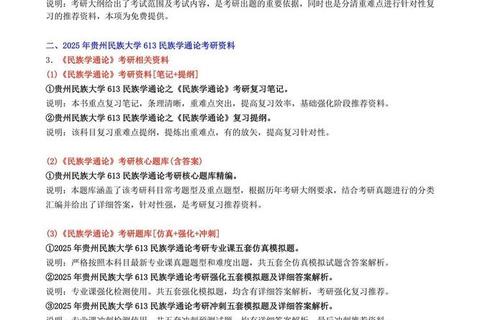

三、高效备考策略与资源运用

科学的复习规划应分三阶段推进:

1. 基础强化阶段(2-3个月)

以教材精读与思维导图构建为主。建议按“民族定义→文化理论→研究方法→中国实践”模块化学习,每日完成1章《民族学通论》精读,同步整理关键词卡片(如“文化圈”“亲属制度”“田野工作”),并标注历年真题考点分布。例如在“田野调查方法”章节,需重点掌握参与观察法的实施步骤(进入现场→建立信任→记录整理)及规范。

2. 专题突破阶段(1-2个月)

针对高频考点进行专项训练。可利用“双维度归类法”:横向按题型分类(60%精力用于简答与论述题),纵向按主题归类(如将10年真题中涉及“婚姻家庭”的题目整合分析)。此阶段需结合《民族学核心题库》,每日完成2道模拟题并对照参考答案修正逻辑漏洞。例如练习“功能学派对当代中国民族研究的启示”时,可引用费孝通“乡土中国”中的差序格局理论与苗族鼓社制度案例,增强论证说服力。

3. 冲刺模拟阶段(1个月)

通过全真模拟提升应试能力。建议每周完成1套院校真题(如中央民族大学2017-2023年真题),严格计时并采用“三段式答题法”:首段提炼核心论点(占30%篇幅),中段分层论述并穿插田野案例(占50%),末段总结升华至学科意义或政策价值(占20%)。针对高频易错点如“种族与民族概念混淆”,需制作错题本记录错误类型与纠正思路。

四、学术前沿与跨学科视野拓展

民族学研究范式正从传统族群研究转向“全球化与地方性互动”“数字民族志”等新兴领域。考生需关注《中华民族共同体概论》等新教材的政策表述,以及“文化遗产数字化保护”“跨境民族认同研究”等期刊热点。例如在回答“如何通过民族学促进乡村振兴”时,可引入生态博物馆建设(如贵州梭嘎苗族生态博物馆)与非遗生产性保护(如傣族织锦技艺产业化)的实践案例,体现学术视野的前瞻性。

民族学通论考研复习的本质是对学科逻辑的重构与创新性转化。考生需以真题为镜,透视理论深度;以案例为桥,连接学术与实践。通过系统性知识梳理、针对性答题训练、创新性思维拓展的三重路径,方能在竞争激烈的考研中构建差异化的竞争优势。正如格尔茨所言,“文化即意义之网”,唯有深入这张网络的核心脉络,才能真正驾驭民族学研究的精髓。