在公共管理硕士(MPA)的备考过程中,历年真题的深度解析往往成为考生把握命题趋势、提升应试能力的关键抓手。2013年MPA考试作为我国公共管理教育发展的重要节点,其真题设置既体现了学科基础理论的传承,又反映出公共治理实践的时代特征。本文通过系统梳理该年度真题的核心考点,结合公共管理学科的知识框架与备考规律,为考生提供兼具理论深度与实践价值的策略建议。

一、2013年MPA真题的命题特征与价值定位

2013年MPA考试命题呈现出"理论实践双轮驱动"的显著特点。在行政学基础模块,试题着重考查新公共管理理论在当代中国行政改革中的适应性(占分比约22%),要求考生运用奥斯特罗姆的多中心治理理论分析基层社会治理案例。公共政策分析部分则突出政策工具的选择与评估(占分比18%),如针对当年热议的"阶梯水价政策"设计分析框架。值得关注的是,案例研究题首次引入PPP模式在基础设施建设中的应用场景(占分比25%),这既呼应了当时职能转变的改革方向,也凸显了MPA教育强调实践导向的培养目标。

从命题技术层面观察,该年度试题呈现出三个突破:一是材料分析题增加跨学科特征,要求融合经济学、法学视角进行综合论证;二是论述题设置开放型设问,如"论公务员困境的破解路径";三是实务操作题引入模拟听证会流程设计,检验考生的政策执行能力。这些特征对后续备考具有重要启示作用。

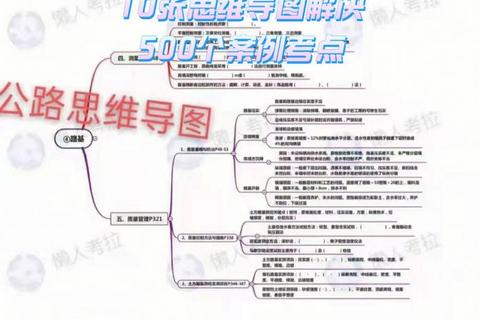

二、高频考点解析与知识图谱构建

基于对2013年真题的量化分析,可提炼出五大核心知识集群:

1. 职能转型理论:涉及-市场-社会关系重构(出现频次4次)、行政审批制度改革路径(3次)、服务型建设指标体系(2次)。备考需重点掌握萨瓦斯的民营化理论、登哈特的新公共服务理论及其中国化实践。

2. 公共政策生命周期:政策议程设置的多源流模型(金登理论)、政策执行阻滞因素(3次案例分析)、政策评估的CIPP模型构成高频考点。建议考生构建"问题识别-方案设计-执行监控-效果评估"的完整知识链。

3. 公共部门绩效管理:平衡计分卡在部门的应用限制(2次论述)、关键绩效指标设计原则(3次案例分析)、360度考核法的实施难点构成核心考点。需结合《部门绩效管理暂行办法》进行法规关联学习。

4. 公共决策模型:库珀的决策框架(2次案例分析)、行政自由裁量权的道德边界(1次论述)、利益冲突规避机制(1次实务操作)成为重点。建议建立"价值识别-矛盾分析-方案选择"的三阶解题模型。

5. 公共财政与预算管理:零基预算的实操难点(2次)、采购的寻租防控(1次案例分析)、转移支付制度改革(1次论述)构成财政模块主要考点。需掌握《预算法》修订要点及其管理启示。

知识图谱构建建议采用"核心理论+政策法规+现实案例"的三维架构,例如将新公共管理理论(理论层)与购买服务政策(政策层)及某市环卫市场化改革(案例层)进行立体化关联。

三、基于真题规律的备考策略优化

1. 诊断性自测与精准补强:建议考生完成2013年真题模拟后,建立错题归因分析表。将错误类型划分为概念混淆(如将新公共管理与新公共服务混同)、方法误用(如SWOT分析与PEST分析错位)、材料误读(如未识别题干隐含理论视角)三类,针对性地进行专题突破。

2. 跨学科知识整合训练:针对真题中出现的"经济学视角下的监管失灵分析"等复合型题目,可进行每周一次的跨模块思维训练。例如选取"共享单车治理"案例,分别从公共物品理论、协同治理理论、行政法原则等维度展开多角度分析。

3. 热点事件的学术化解读:建立"时政热点-理论工具-解题框架"的转化机制。以2023年热议的"政务服务跨省通办"为例,可关联流程再造理论、数字治理理论,预演可能的考查形式,如设计提升政务协同效率的实施路径。

4. 应试技巧的系统打磨:针对真题中的时间分配难题,建议采用"442时间管理法":客观题40%时间(含涂卡)、案例分析40%、论述题20%。在材料分析题中实践"三遍审题法":首遍提取关键信息,二遍识别理论线索,三遍构建答题框架。

四、能力提升的持续改进路径

在冲刺阶段,考生应建立"真题-模考-复盘"的螺旋式提升循环。每套真题演练后,对照《MPA考试能力评价标准》进行三维评估:知识体系完整度(是否覆盖大纲核心考点)、思维结构严谨度(论证逻辑是否自洽)、实践应用灵活度(解决方案是否具有可行性)。同时关注近三年命题趋势的延续性与创新性,例如数字化转型对传统考点的影响,将"数字""智慧治理"等新元素有机融入既有知识体系。

备考过程中需警惕两个认知误区:一是过度追求解题技巧而忽视理论基础,导致答案流于表面;二是机械记忆热点时政而缺乏理论关联,造成答案"形似神离"。建议采用"问题树学习法",以核心考点为树干,理论发展为枝干,现实案例为叶片,构建动态生长的知识生态系统。