对于众多备战化学农考试的学子而言,真题不仅是检验知识掌握程度的标尺,更是洞悉命题规律、优化复习方向的“指南针”。如何高效利用真题资源,精准捕捉核心考点,并制定科学的复习策略,成为突破考试瓶颈的关键。本文将从真题解析的价值切入,系统梳理化学农学科的知识框架与高频考点,结合认知心理学与教育方法论,提供兼具理论深度与实践指导的备考方案。

一、化学农真题解析:从应试工具到策略引擎

真题的价值远超出“模拟考试”的范畴。通过对近五年真题的横向对比分析,可发现化学农考试在知识点分布、题型结构及难度梯度上的稳定性。例如,有机化学中的“官能团反应机理”与无机化学的“元素周期律应用”几乎每年占据30%以上的分值,而实验设计与数据分析类题目则呈现逐年递增的趋势。这种规律性为考生划定了明确的复习优先级。

从认知科学角度,真题的反复练习能够激活“长时记忆编码”,帮生将零散知识点整合为可迁移的问题解决能力。研究表明,以真题为导向的刻意练习,可使知识留存率提升40%以上。建议考生建立“真题-错题-考点”三位一体的学习循环:每完成一套真题后,标记错题对应的知识点,并回溯教材或笔记进行强化,最终形成个性化的薄弱点清单。

二、核心考点透视:化学农学科的四维知识体系

化学农考试的知识体系可解构为四大模块:基础理论、化学计算、实验操作、农业应用。每个模块均存在标志性考点,需采用差异化的攻克策略。

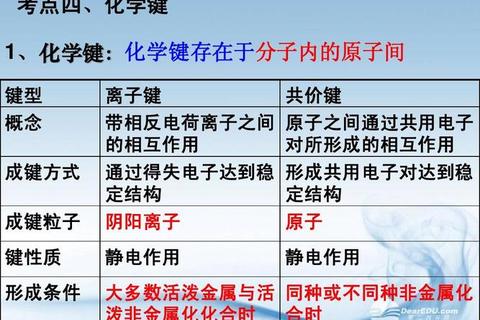

1. 基础理论:构建逻辑网络

有机化学的立体异构、反应中间体稳定性比较,无机化学的电极电势计算、配合物结构等考点,需通过思维导图建立概念关联。例如,将“SN1与SN2反应机理”对比整理,标注溶剂极性、空间位阻等影响因素,可避免机械记忆导致的混淆。

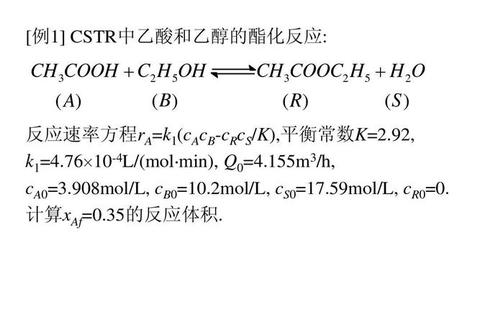

2. 化学计算:公式与场景的映射训练

溶液浓度计算、化学平衡常数推导等题目要求考生在抽象公式与具体问题间灵活切换。建议采用“三步法”:识别题目中的已知条件与所求量→匹配适用公式→代入计算并验证量纲。针对易错的单位换算问题,可制作常见物理量(如摩尔、千焦、帕斯卡)的换算表进行专项突破。

3. 实验操作:流程还原与误差分析

萃取、滴定、分馏等实验操作类题目,需结合实验装置图与步骤,重构操作流程。重点关注“异常现象的原因分析”,例如“滴定终点颜色褪去”可能暗示空气中氧气氧化指示剂,此类题目需结合反应条件与物质性质进行推理。

4. 农业应用:跨学科知识的整合运用

化肥配比设计、农药残留检测等应用题,要求考生将化学原理与农业生产场景结合。复习时可参考《农业化学实践案例集》,通过真实案例理解知识点在产业中的实际价值,例如利用沉淀溶解平衡原理优化土壤改良方案。

三、高效复习策略:基于认知规律的阶段规划

科学的复习计划需遵循“知识输入-强化巩固-模拟输出”的递进原则,并融入艾宾浩斯记忆曲线与间隔重复理论。

1. 基础夯实阶段(第1-2个月)

以教材章节为单位,配合真题分类汇编进行模块化学习。每日学习后,用费曼技巧向自己复述核心概念(如“请解释马尔科夫尼科夫规则”),确保理解深度。此阶段需完成80%以上的知识点覆盖,并整理出易混淆术语对照表。

2. 专题突破阶段(第3-4个月)

针对高频考点与薄弱环节进行集中训练。例如,若元素周期律相关题目错误率较高,可专项练习50道同类题型,并总结命题陷阱(如忽视镧系收缩对原子半径的影响)。此阶段可引入“错题本2.0”方法:不仅记录错误答案,还需标注错误类型(计算失误、概念误解、审题偏差),便于针对性改进。

3. 全真模拟阶段(考前1个月)

严格按照考试时间进行套题训练,培养时间分配与应激反应能力。建议在每日上午(与考试时间一致)完成模拟,使用答题卡规范填涂。每套试卷完成后,执行“三遍复盘法”:首遍修正答案,第二遍归纳考点分布,第三遍提炼应试技巧(如选择题排除法、计算题估算技巧)。

四、常见误区与矫正方案

1. 盲目刷题忽视归纳

部分考生陷入“题海战术”,却未建立知识点与题型的对应关系。矫正方案:每完成10道同类题目后,总结命题规律与解题模板。例如,化学平衡题目常通过勒夏特列原理判断移动方向,但若题目涉及固体或纯液体浓度变化,则需直接通过平衡常数分析。

2. 重难点知识逃避心理

对“量子化学基础”“光谱分析”等抽象知识点选择性放弃。应对策略:采用可视化学习工具,如原子轨道模型软件、分子模拟动画,将抽象概念转化为具象认知。优先掌握基础公式(如德布罗意波长公式)的适用场景,而非深究复杂推导过程。

3. 实验题脱离实际操作

仅凭文字记忆实验步骤,导致细节记忆模糊。建议通过虚拟实验平台(如Labster)进行交互式操作,强化流程记忆。例如,分液漏斗的使用需明确“振荡后放气”的操作顺序,否则可能因内部压力过大导致液体喷出。

从知识积累到能力跃迁

化学农考试的本质,是检验考生将理论转化为解决实际农业化学问题的能力。通过系统化的真题解析、结构化的知识梳理与科学化的复习规划,考生不仅能提升应试水平,更能培养终身受用的科学思维与学习方法。当知识框架与策略意识形成共振,高分突破便成为水到渠成的必然结果。