民法作为法律体系的重要组成部分,始终是司法考试中的核心考查领域。近年来,随着民法典的全面实施与司法解释的持续更新,考生在备考过程中既需把握立法精神的演变逻辑,又要直面实务案例中错综复杂的法律适用问题。如何在庞杂的知识体系中精准定位高频考点,在千变万化的案例模型里提炼解题规律,成为突破民法司考的关键所在。

一、民事法律行为效力认定的双重维度

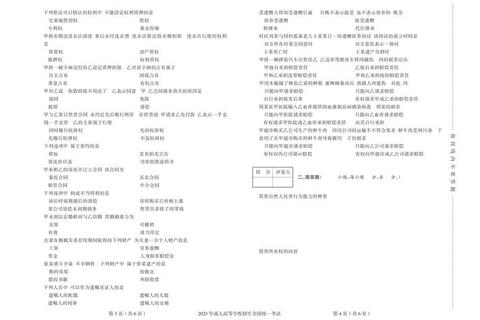

民事法律行为的效力体系构成民法总则部分的命题重心。从近五年真题数据统计可见,涉及意思表示瑕疵、效力待定与可撤销情形的试题占比高达27%,其中重大误解与显失公平的区分标准、第三人欺诈的构成要件等考点呈现交查特征。

典型案例解析(2022年卷三第58题)显示,买卖合同中“标的物型号误标”是否构成重大误解,需结合行业交易习惯判断表意人的注意义务程度。实务中需警惕将“商业风险”简单等同于“重大误解”的认知误区,最高院第67号指导案例明确指出,只有当错误认知超出理性市场主体可预见范围时,才具备撤销权行使基础。

备考策略上,建议考生构建“要件分解+案例反推”的双向思维模型。通过整理效力瑕疵类型的构成要件对比表,将《民法典》第147-152条与《民法通则意见》第71-73条进行关联记忆,尤其注意新旧法衔接时的适用规则变化。

二、物权变动模式在实务中的复合呈现

物权编考查焦点集中于“区分原则”与“公示公信原则”的交叉适用场景。不动产登记簿推定效力的突破条件、特殊动产多重买卖的优先顺位规则、让与担保的权利实现路径等,均是近年命题高频区。

深度解析2021年卷四案例分析题可见,机动车连环买卖引发的物权归属争议,实质考验考生对《民法典》第225条但书条款的灵活运用。实务中需特别注意“善意第三人”认定标准的动态变化——在买受人已支付合理价款但未完成登记时,需结合占有状态、交易场景综合判断其对抗效力。

针对这一难点,建议建立“法律要件+价值衡量”的分析框架。在掌握物权变动形式要件的基础上,深入理解“交易安全保护”与“静态权利安定”的平衡理念,通过研读《九民纪要》第62-67条,把握司法实践对商事交易特殊性的考量倾向。

三、合同编核心制度的体系化考查趋势

合同解除权行使规则与违约责任竞合问题,构成合同法模块的“双生考点”。真题大数据显示,涉及解除权除斥期间计算、违约金酌减规则、可得利益损失认定的试题,在近三年卷四主观题中出现率达100%。

以建设工程合同纠纷为背景的2023年卷四第7题,典型体现了“合同僵局破解”命题思路。解题需分步处理:首先判断是否符合《民法典》第580条的违约方解除权要件,继而分析损害赔偿范围是否受可预见性规则限制,最终结合《建工司法解释》第26条处理工程质量抗辩。

备考突破点在于构建“请求权基础树状图”。建议考生针对各类典型合同,预先梳理履行障碍情形下的救济路径,特别注意《民法典》新增的“情势变更”适用条件与“替代交易”计算方法的实务衔接。

四、侵权责任构成要件的动态平衡

侵权编命题呈现“基础规则稳定,归责逻辑深化”的特点。医疗损害责任中的过错推定适用边界、网络侵权“避风港规则”的操作流程、高空抛物责任追偿的证明标准等细分领域,构成实务认定的难点集群。

对比分析2019-2023年真题可知,因果关系判定逐渐从“条件说”转向“相当因果关系说”。在环境污染责任纠纷中,考生需注意《民法典》第1230条将“因果关系举证责任倒置”限定于“破坏生态”情形,这与《侵权责任法》时期的普遍适用形成显著区别。

复习该模块时,建议采用“类型化案例组”训练法。选取20个最高人民法院公报案例,提炼裁判要旨中的责任认定逻辑,重点关注“过失相抵”“损益相抵”等抗辩事由的司法裁量尺度。

五、婚姻家庭编与继承编的交叉命题特征

身份关系与财产关系的交织考查,构成家事法域的独特命题逻辑。夫妻共同债务认定新规的溯及力问题、遗嘱形式瑕疵的补救规则、代位继承的适用范围扩张等修订亮点,均已成为必考内容。

以2020年卷三第42题为例,遗嘱见证人资格争议案涉及《民法典》第1140条对见证人消极资格的重构。解题时需注意电子遗嘱的录制要求、打印遗嘱的形式要件等细节规定,这些常成为考生失分的“隐蔽雷区”。

应对策略上,推荐制作“对比记忆表格”,将《继承法》与《民法典》继承编的条文变化逐项对照,特别关注保留必要份制度中“双继承人”范围扩大带来的实务影响。

民法司考的突破关键在于构建“规范—理论—案例”的三维认知体系。考生在掌握立法本意与解释方法的基础上,应着重训练“要件归入”与“利益衡量”的实务技能。建议建立“专题突破—真题验证—模拟强化”的循环备考机制,通过体系化学习将分散的知识点转化为解决复杂案例的思维工具。唯有在规范精读与案例研习之间建立有效连接,方能在司考改革深化的背景下实现备考效能的实质提升。