历史学统考313作为国内历史学研究生入学考试的重要科目,其命题趋势与核心考点始终是考生关注的焦点。近年来,随着教育政策对学科素养的强调,313试卷在题型设计、知识覆盖深度和学术能力考查层面不断优化,既保留了传统通史框架的基础性,又强化了历史解释与史料实证的综合运用。本文将从真题解析、核心考点分布、命题规律及备考策略三个维度,为考生提供系统化的复习指引。

一、核心考点分布规律:通史框架下的重点突破

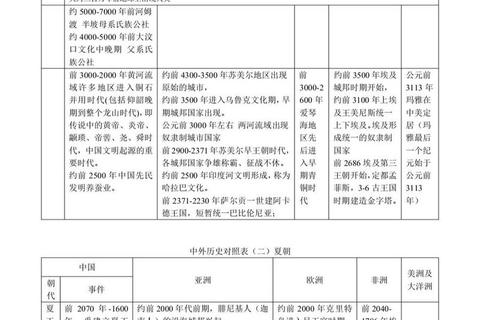

313试卷的考查范围严格遵循“中国古代史30%、中国近现代史20%、世界古代中世纪史20%、世界近现代史30%”的比例。从近五年真题来看,中国史部分呈现“重政治制度、重社会变迁”的命题特征。例如:

世界史部分则以“文明互动、国际格局”为主线,强调跨区域比较:

二、命题趋势解析:从知识记忆到素养导向

近年313试卷的命题呈现三大转向:

1. 史料实证能力权重提升

史料分析题占比20%,材料来源从传统正史扩展至考古报告、外文档案等多元类型。例如,2023年通过海昏侯墓出土竹简与《汉书》记载的矛盾,考查考生对史料辨伪与多重证据法的运用。此类题目要求考生不仅掌握史实,还需具备“从史料中构建历史解释”的思维。

2. 学术前沿与热点渗透

命题组注重将史学界新成果转化为考点。如2022年论述题“全球贫富分化的历史影响”,实为回应当代全球化失衡问题,需结合沃勒斯坦世界体系理论作答。再如,对“二里头文化”的考查(2024年厦门大学真题),反映夏商周断代工程研究成果对命题的影响。

3. 综合素养的立体考查

试题设计融入历史学科五大核心素养:

三、备考策略:四维攻坚法

基于命题规律,建议考生采用“基础-方法-实战-素养”四维复习框架:

1. 夯实通史基础:教材与专题双轨并行

以“11本经典教材”为骨架(朱绍侯《中国古代史》、吴于廑《世界史》),结合大纲梳理知识脉络。推荐采用“时间轴+专题表”整合碎片知识,例如将中国古代赋税制度按“初税亩—租庸调—两税法—一条鞭法”串联,对比其社会经济背景。

2. 强化史料解读:从翻译到分析的三步训练

针对史料题,可采取“断句翻译→关键词提取→史论结合”三步法。例如,面对文言文材料时,优先识别职官(如“同中书门下平章事”)、制度术语(如“卫所制”)等关键信息,再结合时代特征作答。

3. 真题深度研习:命题逻辑与答题模板

近十年真题应至少完成3轮分析:

4. 史学素养拓展:学术动态与理论工具

定期阅读《历史研究》《中国史研究》等期刊,关注“环境史”“医疗史”等跨学科动向。掌握基本史学理论工具,如运用布罗代尔“长时段”理论分析明清社会转型,或借助后殖民理论解读非洲独立运动。

四、把握变与不变的双重逻辑

313考试的“不变”在于对通史脉络的坚守,而“变”则体现在素养导向与学术敏感度的强化。2025年备考中,考生需在扎实掌握秦汉至改革开放、两河文明至冷战格局的基础上,提升史料实证与历史解释的学术化表达能力。唯有将知识记忆转化为问题意识,方能在日益灵活的命题趋势中占据先机。