考研中医综合考试作为选拔高层次中医药人才的重要途径,其真题规律与备考策略的掌握直接影响考生的复习效率与应试表现。本文以“高频考点解析”与“备考策略精讲”为主线,结合真题特点与学科规律,系统剖析考试重点难点,并提供科学可行的复习建议,助力考生在有限时间内实现精准突破。

一、高频考点分布规律与学科核心框架

中医考研真题的命题始终围绕“基础性、综合性与临床思维”三大维度展开。通过对近五年真题的统计分析,高频考点可归纳为以下三类:

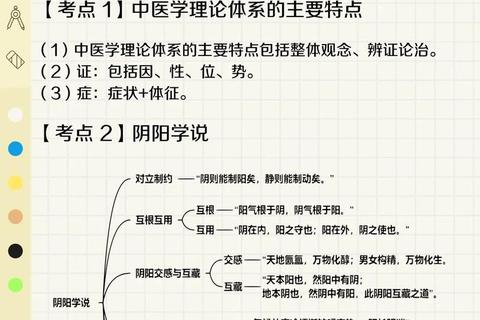

1. 中医基础理论的核心概念

《黄帝内经》中的藏象学说、气血津液理论、病因病机等内容几乎每年必考,其中“阴阳五行学说在病理分析中的应用”“脏腑功能与相互关系”是命题重点。例如,2023年真题中,以“肝郁化火证”为背景,综合考查了五行生克与脏腑传变规律,要求考生从理论到病机推理进行多角度分析。

2. 经典方剂与中药功效的关联性

方剂学与中药学的交叉考查占比逐年提升。如“四君子汤”与“补中益气汤”的组方差异、“桂枝与白芍配伍意义”等知识点反复出现。此类题目不仅要求记忆药物组成,还需理解方剂配伍原则与临床应用场景。

3. 辨证论治的综合运用能力

病例分析题常以“主症+舌脉”形式呈现,重点考查六经辨证、卫气营血辨证等方法的实际运用。例如,2022年真题要求根据“发热恶寒、头痛无汗、脉浮紧”判断证型并推荐方剂,考生需快速关联《伤寒论》中的麻黄汤证要点。

备考提示:建议考生以《中医基础理论》《方剂学》《中医内科学》教材为基础,结合历年真题整理高频知识点表格,标注重复考查次数与题型变化趋势。

二、重点难点突破:从知识碎片到系统思维

中医考研的难点在于知识点覆盖面广且强调逻辑串联,以下三类问题易导致考生失分:

1. 易混淆概念的辨析

突破方法:制作对比表格,从病因、病位、主症、治法四个维度进行归纳。

2. 经典原文的理解与应用

《伤寒论》《金匮要略》中的条文常以原文选择题形式考查。例如,“太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠”对应的治法与方剂(五苓散)。

突破方法:将高频条文按六经病分类整理,标注关键词(如“汗出”“恶风”“脉沉”),并关联方剂与治法。

3. 跨学科综合题的逻辑整合

近年真题中,常出现“中药+方剂+诊断”三合一题型。例如,给出某味中药的功效,要求推断其适合的证型及对应方剂。

突破方法:建立“药物—证型—方剂—治法”四维知识网络,通过思维导图强化知识点间的关联记忆。

三、科学备考策略:效率与深度并重

高效的复习计划需兼顾知识巩固与应试技巧训练,具体可分为三个阶段:

阶段一:基础强化(2-3个月)

阶段二:真题实战(1-2个月)

阶段三:冲刺提升(1个月)

四、工具与资源推荐

1. 教辅资料:

2. 数字工具:

中医考研的决胜关键在于“精准定位考点,系统整合知识,科学规划路径”。通过高频考点的规律性分析、难点问题的针对性突破,以及分阶段备考策略的严格执行,考生可显著提升复习效率。值得注意的是,中医学科的本质在于临床思维的培养,因此在记忆知识点的需注重理解其内在逻辑与临床应用价值。唯有将“死记硬背”转化为“活学活用”,方能在考场上游刃有余,实现从量变到质变的跨越。