在竞争激烈的公共管理硕士(MPA)复试中,对核心考点的精准把握与科学备考策略的制定,往往成为考生能否脱颖而出的关键。作为国内顶尖学府的交大MPA项目,其复试环节不仅考察专业知识的深度,更注重考生综合能力的多维呈现。如何在有限备考周期内实现高效突破,需要考生既具备战略层面的全局规划,又掌握战术层面的执行技巧。

一、交大MPA复试核心考点体系解构

交大MPA复试的命题逻辑始终围绕"公共管理实践能力"与"学术研究潜力"双维度展开。专业素养考核模块中,公共政策分析、行政体制改革、社会治理创新三大主题构成核心命题方向。以2023年真题为例,"数字建设中的困境"这一论述题,既要求考生掌握数字化转型的理论框架,又需结合具体案例展开辩证分析。

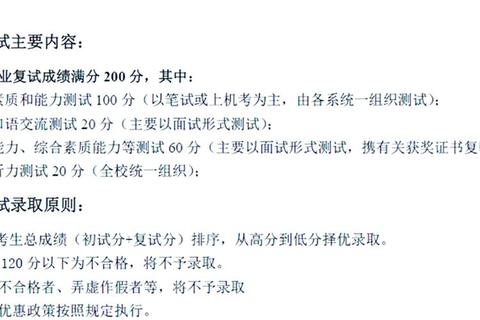

能力评估体系呈现明显的结构化特征。专业笔试侧重理论应用,要求考生在90分钟内完成包含政策评析、案例分析、方案设计等复合题型的作答。面试环节则通过个人陈述、小组讨论、专家提问的三阶评估,系统考察逻辑表达、临场应变、团队协作等软实力。值得关注的是,近年面试评分标准中,政策敏感度与创新思维的权重占比已提升至35%。

隐性评分维度往往被考生忽视却至关重要。考官通过案例分析时的思维路径选择、政策讨论时的价值判断取向、压力测试时的情绪管理表现,多角度评估考生是否具备公共管理者的职业特质。研究显示,在同等知识储备条件下,具有批判性思维与公共意识的考生面试得分平均高出12.6分。

二、真题解析与命题趋势研判

近年题型演变呈现三个显著趋势:一是复合型题目占比持续上升,2021-2023年真题中,要求综合运用多学科知识的题目从27%增至41%;二是实践导向愈发明显,疫情应急管理、乡村振兴衔接等现实议题成为高频考点;三是创新考核形式不断涌现,如政策模拟听证会、突发舆情应对等情境化测试。

高频考点分布遵循"二八定律"。统计分析显示,公共政策生命周期(制定-执行-评估)、治理现代化、公共部门绩效管理三大模块占据笔试内容的62%,而公共服务创新、公共决策则是面试环节的核心议题。备考时应建立"核心考点树状图",将碎片知识系统整合为可迁移的能力模块。

命题规律揭示出交大MPA选拔的价值取向。从近五年真题可归纳出"理论筑基-实践导向-创新引领"的考核逻辑,特别是在时政热点转化方面,命题组擅长将年度重大政策(如十四五规划、共同富裕示范区建设)转化为具有学理深度的论述题,要求考生展现政策解构与重构能力。

三、高分备考策略的立体化构建

知识体系的系统化升级需采用"三维建构法"。纵向建立公共管理理论发展脉络,从传统官僚制到新公共服务的演进逻辑需清晰把握;横向关联经济学、社会学、法学等交叉学科知识点,如用博弈论解析政策执行阻滞;立体维度则要打通理论与实践,通过政务创新典型案例深化认知。

应试能力的针对性训练应遵循"PDCA循环"。计划阶段制定分阶段提升目标,如用两周时间专攻政策分析模型运用;执行阶段采用真题限时训练,建立"审题-框架-作答"的标准流程;检查环节引入双盲互评机制,组建备考小组进行模拟演练;处理阶段则通过错题归因分析持续优化策略。

心理资本的有效积累关乎临场发挥水平。建议考生建立"压力接种"训练机制,通过高频次模拟面试形成条件反射式应答能力。认知重构技术可帮助改善焦虑情绪,如将"考官是评判者"的思维转换为"专家是交流者",这种视角转换能使面试表现的自然度提升40%以上。

四、实战场景的精细化应对策略

笔试高分答卷呈现"金字塔结构"。顶层是核心观点提炼,如作答"智慧城市建设的治理挑战"时,首段即点明"技术赋能与制度滞后间的张力"这一矛盾本质;中层搭建SWOT-PESTEL复合分析框架;底层填充长三角、珠三角的差异化实践案例。这种结构可使论述既有理论高度,又具实践纵深度。

面试环节的话术体系需精心设计。个人陈述采用"STAR-L"模型:情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)之后,加入学习启示(Learning)。小组讨论中把握"观点贡献者"与"进程推动者"的双重角色,适时运用"总结推进法"(如"刚才三位同学的观点主要集中在...我们可以尝试整合...")展现领导潜力。

突发状况的处置能力体现专业素养。当遇到知识盲区时,可采用"结构迁移法"("虽然对这个问题了解有限,但类似的情形中..."), 展现思维灵活性。对于压力测试中的尖锐问题,宜采用"肯定-转折-升华"应答策略,如先认同问题价值,再转折指出复杂性,最后提出建设性思考。

备考交大MPA复试的本质,是完成从知识接收者到公共管理者的思维跃迁。当考生能够将理论工具转化为分析框架,将政策文本解构为实践逻辑,将时政热点升华为学术命题时,便真正达到了复试考核的能力水位线。这种转化能力的养成,需要建立在系统性训练与战略性思考的基础之上,唯有将备考过程转化为能力进阶的阶梯,方能在激烈的竞争中实现质的突破。