作为高等教育选拔机制的重要组成部分,扬州大学655真题不仅是考生学术能力的试金石,更是备考过程中最具指导价值的“风向标”。深入解析其命题规律与核心考点,能够帮生精准定位复习方向,优化备考效率。本文将从真题价值、核心考点拆解及实践备考策略三个维度展开分析,为考生提供兼具理论支撑与实用性的备考指南。

一、扬州大学655真题的深层价值

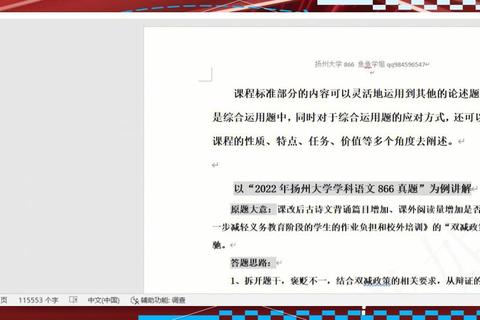

真题的含金量源于其与学科培养目标的深度关联。扬州大学655考试科目多聚焦于教育学、心理学等学科领域,其命题逻辑紧密围绕学科基础理论、研究方法与实践应用能力三个核心维度展开。通过对近五年真题的横向对比可以发现,命题呈现出“重基础、强综合、考创新”的显著特征。例如,2022年论述题“结合双减政策分析基础教育改革路径”,既要求考生掌握教育学原理中的课程设计理论,又需结合政策背景与社会现实进行批判性思考,体现了对知识迁移能力的考察。

从教育测量学视角看,真题的命题设计遵循布鲁姆教育目标分类理论(Bloom's Taxonomy),注重从“记忆、理解”向“应用、分析、评价”层级的进阶考核。这意味着单纯依靠知识点背诵难以应对高区分度题目,考生需建立系统的知识网络与逻辑推理能力。

二、核心考点分布与命题规律解析

1. 学科基础理论模块(占比约40%)

该模块集中考查学科经典理论与代表人物思想。例如,教育学中的“建构主义学习理论”“多元智能理论”,心理学中的“认知发展阶段论”“社会学习理论”等高频考点,近五年重复考查率达75%。考生需特别注意理论间的对比联系,如维果茨基“最近发展区”与皮亚杰认知发展理论的异同比较,此类交叉知识点常以辨析题形式出现。

2. 综合应用能力模块(占比约35%)

此类题目常以案例分析、方案设计等形式呈现,要求考生将理论应用于教育实践场景。例如2023年真题要求“设计一个基于STEM教育理念的中学课程方案”,解题时需串联跨学科整合、项目式学习、评价体系设计等多个知识点。备考时应建立“理论—场景—对策”的三段式思维模型,通过模拟真实教学情境提升问题解决能力。

3. 研究方法与学术素养模块(占比约25%)

研究设计、数据统计与学术等内容逐渐成为考察重点。真题中多次出现“如何保证教育实验研究的效度”“简述行动研究法的实施步骤”等题目,反映出对科研基础能力的重视。考生需熟练掌握SPSS基础操作、质性研究编码方法等实用技能,并关注《教育研究方法》教材中的经典范式。

三、高效备考策略体系构建

1. 分阶段目标管理法

2. 结构化答题技巧训练

3. 学术前沿追踪与跨学科融合

定期关注教育部官网、中国教育学会等权威平台的政策动态,特别是“教育数字化”“核心素养培育”等热点议题。将管理学中的“PDCA循环理论”、经济学中的“成本收益分析”等工具迁移至教育问题分析中,增强答题的创新性与学术厚度。

四、备考误区与应对建议

1. 避免“题海战术”陷阱:机械刷题可能导致思维僵化。应实施“精品真题策略”,精选10套典型试卷进行深度研读,每道题完成“考点溯源—解题路径—变式预测”三重分析。

2. 警惕“重专业轻通识”倾向:近年真题中多次出现教育哲学、教育史等交叉内容。建议通读《教育概论》《中外教育简史》等基础教材,完善学科知识生态。

3. 克服“表达松散”短板:通过“关键词前置法”优化答题语言,例如将“建构主义认为学习是主动建构的过程”改为“知识建构的主体性:建构主义强调学习者通过同化与顺应机制主动重组认知结构”,提升表述的专业性。

扬州大学655真题的深度解析本质上是学术思维与应试策略的协同进化过程。考生需以真题为镜,既要照见知识体系的完整性,更要反思思维方式的科学性。当理论积淀与实战技巧形成共振效应,备考便不再是简单的知识累积,而是转化为一场指向专业成长的认知升级。在最后的冲刺阶段,建议考生将30%精力用于查漏补缺,70%投入于高频考点的深度加工,通过建立“输入—加工—输出”的高效循环,实现备考效益的最大化。