在信息革命与技术浪潮交织的数字化时代,传播领域正经历着范式重构的历史性转折。传播理论的创新突破与传播实践的数字化转型构成了当代传媒研究的两大支柱,二者既相互独立又彼此滋养,共同推动着传播学科的知识图谱更新。面对社交媒体平台重构传播权力格局、智能算法重塑内容分发机制、虚拟现实技术突破物理空间限制等新现象,传统传播理论体系正经历着前所未有的解释力危机,而数字技术赋能的传媒机构则在商业模式、内容生产、用户交互等维度持续探索转型路径。

一、传播理论创新的现实驱动力与路径选择

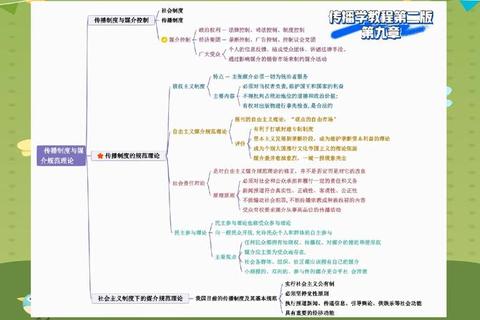

传播学自20世纪中期形成学科体系以来,先后经历了从传播效果研究到文化研究的范式转移。在Web3.0技术生态下,经典理论框架的局限性日益显现:拉斯韦尔的5W模式难以解释算法推荐系统中传受主体的角色融合;沉默的螺旋理论在社交媒体形成的"信息茧房"中遭遇解释困境;知沟理论需要重新审视智能设备普及带来的数字平权效应。这要求研究者突破传统学科边界,构建具有数字时代特征的理论框架。

技术哲学视角下的传播本体论革新为理论创新提供了突破口。5G技术催生的"场景即媒介"现象颠覆了传统媒介定义,智能穿戴设备与物联网技术使得人体本身成为信息节点,这些技术现实要求传播学界重新审视"媒介是什么"这一元问题。具身传播理论(Embodied Communication Theory)的兴起,正是学者们尝试将现象学认知与传播技术研究相结合的理论产物,该理论强调技术中介如何重构人的感知维度与存在方式。

跨学科融合为理论创新注入新动能。计算传播学的勃发体现了传播学与数据科学的深度融合,基于海量用户行为数据的传播网络分析,使研究者能够揭示传统问卷调查无法捕捉的微观传播机制。神经传播学实验通过功能性磁共振成像技术,直观展示不同媒介形态对大脑神经回路的激活差异,为传播效果研究提供了生物学层面的解释路径。

二、数字化转型的多维实践图景与战略抉择

传媒机构的数字化转型已从技术工具革新演进为系统性生态重构。移动优先战略的实施使内容生产流程发生根本转变,《纽约时报》设立的"读者决策编辑部"通过实时分析用户数据指导选题策划,其数字订阅收入在2022年首次超过印刷版收入。这种数据驱动的内容运营模式,倒逼传媒机构重构组织架构,培养兼具新闻敏感与数据素养的复合型人才。

传播价值链重构催生新型商业模式。短视频平台开创的"内容电商"模式将信息传播与商业转化无缝衔接,抖音电商2023年GMV突破2万亿元的数据背后,是传播渠道与消费场景的深度融合。知识付费领域的"订阅制+社群运营"模式,则通过建立深度用户连接实现内容价值的持续变现,得到APP通过构建学习型社区使其用户年均停留时长达到1200分钟。

人机协同传播重塑内容生产范式。新华社的"媒体大脑"系统实现重大事件报道中的智能写稿、视频剪辑与多语种分发,将新闻生产时效从小时级压缩至秒级。但技术赋能不应等同于人类主体性消解,路透社建立的"AI委员会"机制,通过制定算法透明度标准与人工审核流程,在提升效率的同时坚守新闻专业主义底线。

三、理论实践交融中的创新发展路径

建立"技术创新-理论构建"双向驱动机制是突破发展瓶颈的关键。元宇宙概念引发的虚实空间传播研究热潮中,学者们既需要解释虚拟化身(Avatar)如何影响人际信任建立,也应为XR技术应用提供传播学视角的框架。这种理论与实践的对话关系,在智能推荐算法研究中体现得尤为明显:基于用户画像的精准传播既验证了"使用与满足"理论,也暴露出算法偏见带来的信息窄化问题。

构建动态演进的数字传播评估体系具有现实紧迫性。传统阅读量、收视率等指标已无法全面衡量数字传播效果,需要建立涵盖用户情感共鸣、知识增值、行为转化等多维度的评估模型。浙江大学传媒学院研发的"传播质量指数"(CQI),通过机器学习对200余个特征维度进行综合分析,为评估体系创新提供了技术化解决方案。

数字素养教育体系的完善是可持续发展的根基。传媒机构需要建立涵盖数据解读、AI工具应用、数字叙事等能力的培训体系,BBC设立的"数字技能工坊"通过模拟社交媒体危机场景的实战演练,显著提升了采编团队的数字化应对能力。学术机构则应推动课程体系改革,中国人民大学新闻学院开设的"计算传播与Python数据分析"课程,标志着传播人才培养模式的实质性转变。

站在传播革命的转折点上,理论创新与数字化转型的协同演进正在重塑传媒生态的基本面貌。这种变革既需要学者们以更大的理论勇气突破学科界限,也要求从业者以创新思维重构传播实践。当虚拟现实技术开始模拟人类触觉感知,当量子通信技术重新定义信息传输边界,传播学科正面临着百年未有的发展机遇。唯有坚持理论构建与技术应用的辩证统一,才能在数字文明时代谱写传播研究的新范式,这既是学术共同体的历史使命,也是传媒行业持续发展的必然选择。