在管理类联考中,写作部分既是拉开分数差距的关键环节,也是考生备考中容易忽视的“硬骨头”。如何在有限时间内精准把握核心考点、构建逻辑严密的论证体系并输出高质量文章?本文结合历年真题与备考策略,从理论框架到实践技巧,系统解析高分突破路径。

一、管联写作的核心考点与命题趋势

管理类联考写作包含论证有效性分析与论说文两大题型,其核心考查能力包括逻辑推理、批判性思维与结构化表达能力。近年命题呈现以下趋势:

1. 论证有效性分析:材料逻辑漏洞更隐蔽,多涉及“混淆概念”“以偏概全”“不当假设”等高频错误。例如2025年真题中,将“选择无穷”与“事物无穷”混为一谈,忽视了现实选择的局限性,属于典型的概念界定不清问题。

2. 论说文:主题更贴近社会热点与企业管理实践,如“创新与风险平衡”“社会责任与企业发展”等。例如2017年真题要求考生在“扩大生产”与“研发新品”间决策,需体现辩证思维与商业洞察力。

3. 评分标准细化:论证有效性分析按点给分(每点4分),强调漏洞定位的准确性与分析深度;论说文则注重观点明确性、结构完整性与例证创新性。

二、真题解析与常见误区

(一)论证有效性分析突破要点

真题示例(2025年“选择越多越痛苦”论证):

材料提出“选择无穷导致痛苦”,但其论证存在以下缺陷:

1. 偷换概念:将“事物无穷”等同于“选择无穷”,忽略了个体选择受资源、能力等现实条件限制。例如普通人购房时,可选房源受预算、地段制约,并非无限。

2. 归因偏差:将“股民痛苦”归咎于股票数量多,却忽视投资知识不足、市场波动等核心因素。

3. 极端化推论:认为“不知足者必然痛苦”,忽略了“追求进步”与“知足常乐”的辩证关系。

备考建议:

| 逻辑错误类型 | 真题案例 | 分析方法 |

|--|--|-|

| 混淆概念 | “事物无穷”≠“选择无穷” | 对比核心词定义与使用场景 |

| 不当类比 | 用“考试选择题”类比人生重大决策 | 分析类比对象本质差异 |

| 因果倒置 | “股票多导致失误”忽视主观判断力 | 构建因果反向验证模型 |

| 论据不成立 | “监察官必谋私”缺乏实证 | 补充反例或数据证伪 |

| 结论过度绝对化 | “必须依靠赏罚治国”排除其他手段 | 引入替代方案可行性分析 |

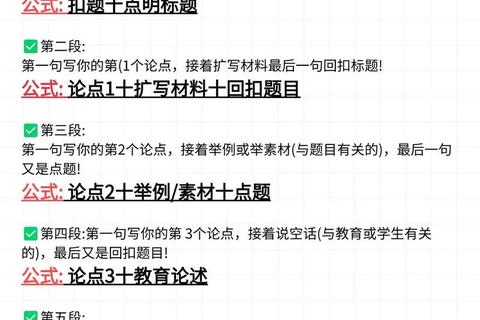

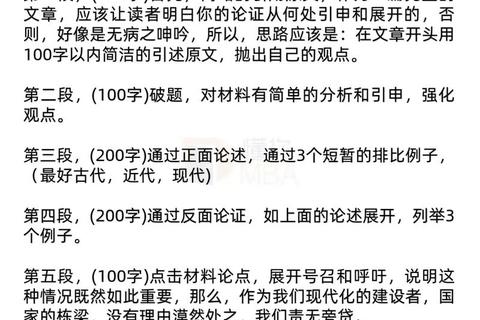

(二)论说文高分结构设计

真题示例(2017年“企业资金分配决策”):

1. 现象分析:引用市场数据(如某企业因过度保守丧失市场份额)。

2. 理论支撑:引入“安索夫矩阵”说明产品迭代的必要性。

3. 辩证论证:

4. 解决方案:提出“三七分账法”(70%生产+30%研发)或“阶段适配模型”。

易错点警示:

三、高分作文技巧与备考策略

(一)论证有效性分析提分路径

1. 模板优化:

2. 实练:

(二)论说文素材积累与思维升级

1. 素材库构建:

2. 思维训练法:

3. 语言润色技巧:

四、备考时间规划与误区规避

(一)三轮复习法

1. 基础阶段(1-2月):

2. 强化阶段(3-4周):

3. 冲刺阶段(1-2周):

(二)常见误区警示

1. 重模板轻思考:盲目套用“万能框架”,导致文章缺乏针对性。

2. 例证扎堆使用:同一段落引用3个以上案例,稀释论证深度。

3. 忽视卷面细节:字迹潦草、标点误用可能扣2-4分。

管理类联考写作的本质是思维能力的显性化表达。考生需在精准识别命题逻辑的基础上,构建“批判性分析+结构化表达”的双重能力体系。通过真题精研、思维升级与刻意训练,即使零基础的考生也能在短期内实现从“无从下笔”到“行文如流”的跨越。正如管理学大师彼得·德鲁克所言:“效率是把事情做对,效益是做对的事情。”——备考写作亦当如此:用科学的方法做正确的事,让每一份努力都转化为得分优势。