山西大学文物与博物馆专业作为国内文博领域的重要培养基地,近年来吸引了大量考生报考。其考研真题以学科基础与地域特色为核心,既注重考古学、博物馆学的理论体系,又紧密结合山西本地文化遗产的实践研究。本文将从真题解析、核心考点与备考策略三个维度展开分析,为考生提供系统性指导。

一、真题结构与命题特点解析

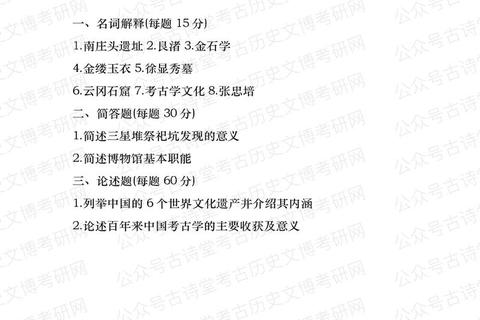

山西大学文博综合(348)的题型以名词解释、简答题、论述题为主,题量较大但重点突出。以近十年真题为例(如2017年、2023年),命题呈现以下特征:

1. 名词解释占比高,覆盖范围广

例如2017年真题中的“天龙山石窟”“营造法式”等题目,既涉及全国性重要遗址,又包含山西本地文化遗产。此类题目要求考生对专业术语的定义、历史背景及学术价值有精准掌握,需结合《中国考古通论》和《中国大百科全书·考古卷》的框架进行系统性记忆。

2. 简答题注重知识整合

如“山西新石器时代文化面貌”一题,需串联仰韶文化、陶寺遗址等知识点,体现考古学分期与区域文化特征的综合能力。此类题目常以纵向时间线或横向地域比较为切入点,要求考生构建知识网络。

3. 论述题突出研究深度与热点结合

2023年真题中“博物馆社会职能”的论述,需结合数字化展览、社区博物馆等现代案例,体现对学科前沿的敏感度。山西本地考古发现(如晋侯墓地、云冈石窟)常作为论述题素材,反映命题的地域导向。

二、核心考点聚焦与知识体系构建

根据历年真题分析,备考需重点突破三大板块:

(一)考古学基础与山西特色专题

1. 史前至宋元明考古分期

旧石器时代的丁村遗址、新石器时代的陶寺文化、夏商周时期的晋文化遗址构成核心考点。考生需掌握各时期典型遗存的分布、文化特征及学术争议,例如陶寺遗址的“最早中国”说、晋侯墓地的青铜器铭文研究。

2. 山西文化遗产专题

天龙山石窟、晋祠、平遥古城等本地遗产在真题中反复出现。建议整理《山西考古年鉴》等地方文献,重点关注云冈学专项计划相关研究成果,如石窟艺术分期、保护技术等。

(二)博物馆学与文物保护基础

1. 博物馆职能与策展理论

以王宏钧《博物馆学基础》为纲,重点理解藏品管理、陈列设计、公众教育等模块。近年真题中“动态陈列”“社区博物馆”等概念需结合案例(如山西博物院“晋魂”展览)深化理解。

2. 文物保护技术应用

简答题常涉及青铜器修复、壁画保护等实操技术,需掌握基本原理(如PEG脱水法)与山西实践(如永乐宫壁画迁移工程)。

(三)学科热点与学术动态

1. 科技考古与新兴领域

碳十四测年、遥感考古等技术方法在论述题中占比提升,建议补充《科技考古学》中的案例,如陶寺遗址的天文观测遗迹研究。

2. 文化遗产保护政策

关注“考古中国”重大项目(如夏县师村遗址)、石窟寺保护专项规划等国家战略,这些内容常作为论述题背景。

三、高效备考策略与实践建议

(一)分阶段复习规划

1. 基础强化期(3-6月)

2. 专题突破期(7-9月)

3. 模拟冲刺期(10-12月)

(二)应试技巧与资源利用

1. 答题策略优化

2. 学术资源拓展

四、跨考生专项指导

针对非考古学背景考生(占比约30%),建议采取以下路径:

1. 基础知识速补

2. 实践认知增强

山西大学文博考研既是对专业素养的检验,也是对学术潜力的考察。通过真题规律把握核心考点,结合科学的复习规划与资源整合,考生可显著提升竞争力。值得注意的是,近年录取最低分稳定在A区国家线3-13分,但高分考生竞争加剧,建议目标分数设定在350分以上,并注重答题的专业性与创新性。最终,唯有将系统学习与战略备考相结合,方能在文博考研中脱颖而出。