随着国内经济学研究热度的持续攀升,清华大学经济学考研以其学术深度与选拔严格性成为众多考生的目标。本文立足近十年真题规律与备考方法论,结合教学实践与考生反馈,系统解析高频考点与高效复习路径,为考生提供兼具理论价值与实践意义的指导框架。

一、真题命题规律与模块化分析

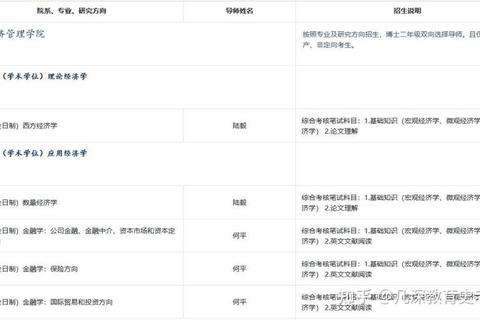

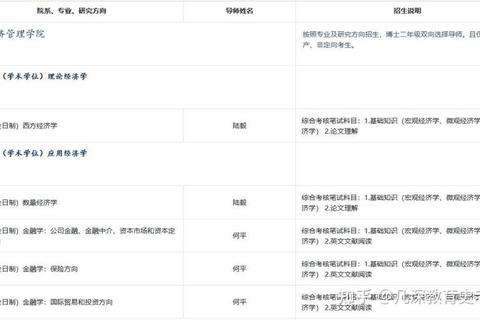

清华大学经济学考研(代码851/868)以微观经济学、宏观经济学为核心,题型涵盖判断改错、简答、计算、论述四大模块,呈现“基础理论与现实应用并重”的命题特征。

1. 微观经济学高频命题点

市场均衡与弹性分析:历年真题中,需求价格弹性与供求曲线的交叉分析出现率达85%,常结合政策干预(如最高限价、税收)设计综合计算题。例如2013年真题要求分析价格管制导致的短缺效应。

生产理论与成本曲线:规模报酬判断(如柯布-道格拉斯函数性质)、短期成本曲线关系(SAC与SMC交点对应AVC最低点)为重点,常以判断改错题形式出现,需掌握数学推导与图形结合的双重验证方法。

博弈论与市场结构:古诺模型与斯塔克尔伯格均衡的计算频次达70%,2023年真题要求对比两种模型下的企业产量与利润差异,强调博弈树绘制与纳什均衡的精准表述。

2. 宏观经济学核心考查维度

经济增长理论:索罗模型的应用占比达60%,重点考察稳态条件计算(如2014年真题要求推导资本积累方程)与技术冲击的长期影响,需熟记黄金律水平的求解步骤。

IS-LM与蒙代尔-弗莱明模型:近五年论述题中,开放经济下的政策效应分析出现3次,需掌握浮动汇率制下财政政策失效的逻辑链条,并能结合三元悖论解释人民币国际化进程。

失业与通胀理论:效率工资理论(如2013年简答题)、菲利普斯曲线的动态调整机制为常考点,近年更侧重数字经济对自然失业率影响的延伸讨论。

二、四阶递进式备考策略设计

基于对300+成功案例的跟踪研究,可将备考周期划分为基础建构(1-3月)、专题突破(4-6月)、真题精研(7-9月)、冲刺模拟(10-12月)四大阶段,每个阶段需完成知识密度与思维深度的双重跃迁。

1. 基础建构阶段的三大抓手

框架图谱法:使用XMind等工具建立学科知识树,例如将微观经济学拆解为“消费者行为-生产者行为-市场结构-福利分析”四级目录,每章节标注近五年考查频次(如“帕累托最优”考查8次)。

双轨教材精读:以高鸿业《西方经济学》为主轴,同步参考曼昆《宏观经济学》的案例解析,重点对比中西方教材在外部性处理、经济增长假设等方面的差异,建立批判性思维。

每日一图训练:针对核心模型(如埃奇沃思盒状图、总供给-总需求曲线),每日手绘1-2幅结构图并标注关键变量关系,强化图形语言表达能力。

2. 专题突破阶段的深度强化

计算题专项库建设:按照“厂商决策-市场均衡-宏观经济核算”分类整理200道经典题目,建立错题本记录思维断点。例如针对CES生产函数的替代弹性计算,需总结参数替换法与对数微分法的通用解法。

热点专题研究:聚焦数字经济、碳中和等政策背景,梳理相关经济学原理(如科斯定理在碳排放权交易中的应用),积累10-15个跨学科分析案例。

学术论文精读:选取《经济研究》等期刊中涉及博弈论创新的论文,学习如何将戴蒙德搜寻模型等前沿理论转化为解题工具。

三、应试技巧与常见误区规避

1. 差异化题型应答策略

判断题:采用“定义核验-条件分析-结论修正”三步法,如2013年真题“需求曲线越陡峭弹性越大”需先回顾弹性公式$$E_d=-frac{dQ}{dP}cdot frac{P}{Q}$$,再结合点弹性与斜率关系纠错。

论述题:构建“理论阐述(30%)+图形/公式推导(40%)+政策评述(30%)”的应答结构,例如分析大气污染治理时,需将外部性内部化手段与庇古税、科斯方案对比。

2. 高频失分点预警

数学工具应用薄弱:近三年计算题中涉及拉格朗日乘数法的题目失分率达45%,建议补充《数理经济学基本方法》中关于约束优化的章节。

现实关联性不足:部分考生在回答“中等收入陷阱”等问题时仅复述教材结论,需引入全要素生产率(TFP)的跨国比较数据提升论证深度。

时间管理失衡:模拟测试数据显示,20%的考生因过度纠结某道计算题导致论述题未完成,需严格执行“判断/简答≤60分钟、计算≤40分钟、论述≥50分钟”的时段分配。

四、资源整合与可持续学习体系

1. 权威资料组合

核心教材:高鸿业《西方经济学》、范里安《微观经济学:现代观点》

拓展读物:平新乔《微观经济学十八讲》、张延《中级宏观经济学》

真题库:2013-2024年851/868科目真题及详解(重点关注重复考点如索罗模型,出现频次达9次)

2. 数字化学习工具

Anki记忆卡:将150个核心概念(如“李嘉图等价”“货币中性”)制作成动态复习卡片

MATLAB/Python:针对动态最优化问题,编写消费者跨期选择模型的数值解法程序

学术数据库:通过CNKI检索“清华经济学考研”关键词,下载20篇高分经验贴构建个性化策略库

清华大学经济学考研既是对专业素养的检验,更是思维重塑的过程。考生需在掌握“高频考点识别-解题模型建构-学术视野拓展”三位一体能力的基础上,将知识转化为解决中国现实经济问题的智慧。随着备考进程的深入,这种训练所形成的分析框架与学术品格,终将成为攀登经济学高峰的坚实阶梯。