文博考研作为文化遗产保护与博物馆学领域的重要选拔考试,既要求考生具备扎实的理论基础,也需要掌握高效的答题策略。本文将从核心考点分布、题型解析与技巧、备考策略优化三个维度展开分析,助力考生构建科学的知识体系与应试能力。

一、核心考点分布规律与高频模块解析

1. 考古学:聚焦遗址、器物与文明脉络

考古学是文博考研的核心模块,城址、墓葬、器物(如青铜器、陶瓷)三大类考点占比超过60%。

城址类:需掌握历史时期、地理位置、形制特征、建筑布局、出土文物等要素。例如,秦汉城址的军事防御体系(如护城河、城门结构)与手工业遗址分布是高频考点。

墓葬类:需关注墓主身份、葬制特点(如砖室墓、画像石墓)、随葬品组合。近年真题中,汉代画像石墓的丧葬礼仪与图像象征意义频繁出现。

器物类:青铜器的铸造工艺(范铸法、失蜡法)、陶瓷窑系(如五大名窑的釉色与装饰技法)是命题重点,常结合考古发现与科技考古方法(如锶同位素分析)综合考查。

2. 博物馆学:理论与实践的融合

博物馆学考点聚焦藏品管理、展览策划、教育功能三大方向。

展览设计:需理解“复原陈列法”等展示手法,强调“种差+属”的答题逻辑(如区分“成套文物组合”与“文物与模型组合”的差异)。

教育功能:真题常以“博物馆与中小学教育结合”“观众分类研究”为切入点,要求考生结合案例(如数字博物馆的互动技术)提出创新方案。

3. 文物学与文化遗产:价值与保护的双重维度

此模块重点考查文物鉴定、保护技术、文化遗产真实性。例如:

文物价值:需辨析“历史价值”“艺术价值”“科学价值”的层次关系,并能在真题中结合具体文物(如简牍、书画)展开论述。

保护原则:国际文件(如《威尼斯宪章》)中“原真性”原则的应用是近年热点,需掌握“最小干预”“可逆性”等技术要点。

二、题型解析与答题技巧精讲

1. 名词解释:精准定义与逻辑分层

名词解释需采用“种差+属”结构,以三行字内、三段论为答题标准。

示例:

题目:复原陈列法

答案:复原陈列法(属:陈列方法)通过组合文物、模型与环境,再现历史场景(种差:展示手法),增强观众沉浸感(种差:功能),常用方法包括文物与图像组合、文物与模型组合等(种差:技术分类)。

2. 简答与论述:逻辑链构建与热点关联

简答题:采用“总—分—总”结构,以“定义+要素+案例”展开。例如,回答“瓷器发展的关键阶段”时,需串联唐宋元明的窑系演变,并举例龙泉窑青瓷的釉色特征。

论述题:需结合学术前沿(如生态博物馆理念)与真题高频考点(如文化遗产旅游开发)。建议使用“理论框架+实证分析+批判反思”模式,例如以“真实性原则”评析古村落修复案例。

3. 案例分析:问题拆解与跨学科整合

真题中常出现复合型案例(如“考古发现对城市规划的启示”),需分三步应对:

1. 定位考点:识别题目涉及的学科(如考古学+城市规划)。

2. 提取理论:引用相关模型(如“遗址保护与可持续发展”)。

3. 提出方案:结合具体技术(如GIS在遗址监测中的应用)。

三、备考策略优化:三轮复习法与资源整合

1. 知识输入阶段:三轮复习法

一轮(2-3个月):通读教材(如《考古学概论》《博物馆学基础》),建立思维导图,标注高频考点。

二轮(1-2个月):专题突破(如城址专题、陶瓷专题),结合真题练习,整理错题本。

三轮(1个月):模拟考试与热点补充(如年度十大考古发现),强化答题速度与规范性。

2. 技巧强化:真题训练与模板活用

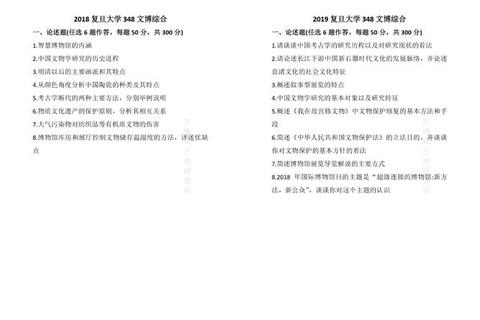

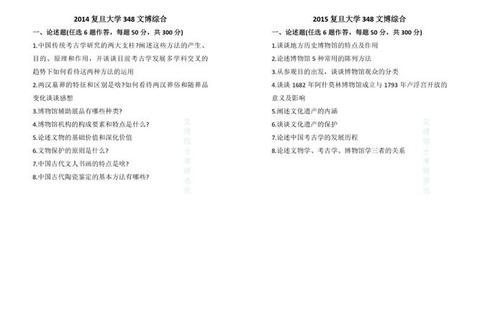

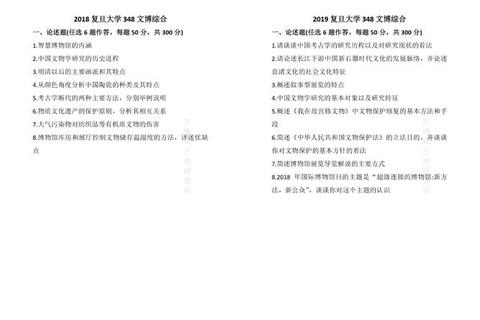

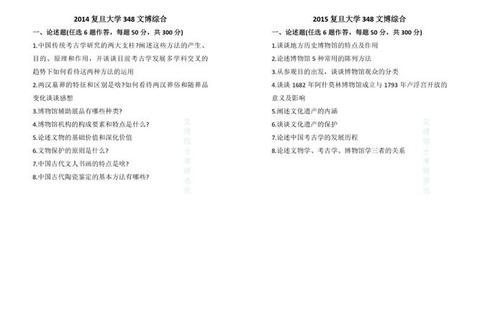

真题精练:近五年真题需完成3遍以上,分析出题规律(如复旦大学偏爱博物馆教育类论述题)。

模板定制:针对不同题型总结模板。例如,简答题模板:“定义(1行)+核心要素(3点)+学术意义(1行)”。

3. 资源整合:跨学科学习与工具辅助

论文精读:关注《文物》《考古》等期刊,提取前沿观点(如科技考古在器物断代中的应用)。

工具辅助:使用艾宾浩斯记忆曲线规划背诵,借助小程序刷题库巩固知识点。

文博考研的竞争本质是知识体系完整性与答题策略科学性的结合。考生需以核心考点为纲,以答题技巧为刃,通过系统性备考与实战演练,将书本知识转化为考场竞争力。正如考古学中的“地层分析”,唯有逐层夯实基础,方能揭开高分答卷的“文化层”。

参考文献与备考资源推荐:

《博物馆学概论》(马工程教材)

《考古学研究入门》(陈淳)

文博企划站小程序(真题库与抽背功能)