作为国内林业领域顶尖学府,同济大学林业学科考研因其专业性强、知识体系庞杂的特点,对考生的综合能力提出较高要求。如何在有限时间内实现精准复习?本文从真题解析切入,系统梳理高频考点分布规律,结合认知心理学原理与科学备考方法论,为考生提供兼具深度与实操性的复习路径。

一、真题结构与命题趋势分析

1.1 题型分布与分值权重

近五年真题数据显示,同济林业考研专业科目(以《森林生态学》《森林培育学》为例)呈现“基础知识+学科前沿”双维度考查特征。客观题(名词解释、选择题)占比约40%,重点检测核心概念记忆;主观题(简答、论述、案例分析)占比60%,侧重知识迁移与逻辑论证能力。值得注意的是,案例分析题连续三年涉及“碳中和背景下的林业经营模式创新”,凸显学科热点与国家战略的融合趋势。

1.2 命题规律的三大特征

交叉性:如2022年论述题“从生态学角度分析森林抚育对碳汇功能的影响”,要求考生融合《森林生态学》的物质循环理论与《森林培育学》的抚育技术要点。

实践导向:约30%的题目以真实林业工程案例为背景,例如“南方丘陵区退化林分改造方案设计”等,强调理论解决实际问题的能力。

前沿动态:每年至少有1-2题涉及最新科研进展,如2023年考题中出现“基于遥感技术的森林健康监测方法”。

二、核心高频考点深度剖析

2.1 森林培育学:技术要点与创新方向

必考重点:造林地选择原则、林木密度调控理论、混交林营造技术。以2021年真题为例,“分析华北地区油松纯林改造为混交林的技术路径”要求考生综合运用立地类型划分与树种搭配知识。

热点延伸:近三年考题频繁出现“近自然林业经营”“林药复合经营系统”等新兴概念,建议结合《中国森林可持续经营指南》等政策文件拓展复习。

2.2 森林生态学:系统思维与定量分析

基础模块:群落演替机制、生态因子作用规律、生物多样性保护原理。需特别注意“阈值效应”“边缘效应”等易混淆概念的辨析。

高阶考点:生态模型构建(如Logistic种群增长模型)、碳汇计量方法、景观格局指数计算。备考时可借助MATLAB或R语言进行模拟练习,强化数据处理能力。

2.3 遗传育种与病虫害防治

遗传学部分:重点掌握选择育种、杂交育种的技术流程,近年试题常要求对比不同育种方法的优缺点。

病虫害防治:综合防治(IPM)策略、生物防治技术(如天敌昆虫引入)为高频考点。需关注松材线虫、美国白蛾等重大虫害的最新防控案例。

三、科学复习策略与阶段规划

3.1 三阶段复习法:从知识框架到能力提升

基础阶段(1-2个月):通读教材并构建思维导图,重点标注近五年真题涉及的章节。例如,《森林生态学》中“生态系统能量流动”章节近五年考查频次达7次,需优先掌握。

强化阶段(1个月):针对高频考点进行专题突破,结合《林业科学》《生态学报》等期刊论文补充学科前沿知识。每日完成1道真题限时训练,培养答题规范。

冲刺阶段(3周):开展全真模拟考试,重点训练时间分配与答题逻辑。建议使用“关键词答题法”:先列出题干核心术语(如“碳汇”“群落稳定性”),再围绕关键词展开层次化论述。

3.2 认知心理学视角下的高效学习

间隔重复:根据艾宾浩斯遗忘曲线,在初次学习后的第1、7、30天进行复习,可提升长期记忆效率。

主动提取:避免被动阅读,采用“自问自答”方式强化理解。例如,学习“森林水文效应”时,可自设问题:“如何量化不同林分结构对地表径流的影响?”

四、实战技巧与常见误区规避

4.1 主观题得分的四个关键

1. 框架清晰:采用“总-分-总”结构,如论述题开头明确核心观点,中间分点论证,结尾总结升华。

2. 数据支撑:引用权威数据提升说服力,例如“根据第八次全国森林资源清查,人工林碳储量年均增长1.34亿吨”。

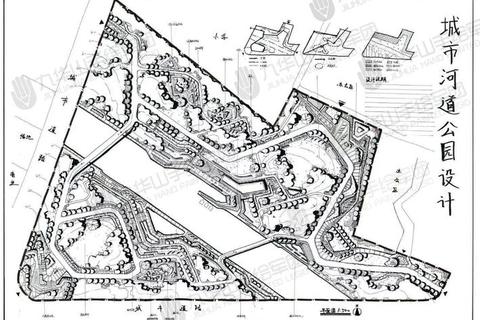

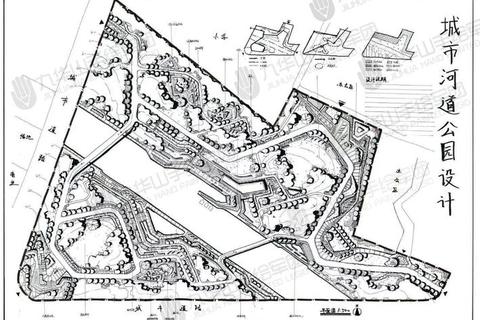

3. 图示辅助:复杂机制可用示意图简化,如绘制“森林生态系统氮循环示意图”辅助文字说明。

4. 学科术语:避免口语化表达,准确使用“林分密度效应”“边缘种”等专业词汇。

4.2 警惕三大备考陷阱

盲目刷题:仅机械背诵答案而忽视知识关联,导致遇到变形题时无从下手。

忽视考纲:2023年考纲新增“智慧林业技术”章节,未及时更新的考生失分率达15%。

心理焦虑:过度关注复习进度而降低学习质量,建议通过“番茄工作法”保持专注(每25分钟专注学习+5分钟休息)。

五、以战略思维决胜考研战场

同济林业考研不仅是对专业知识的检验,更是对学习策略与心理素质的全面考核。通过深度解析真题规律、聚焦高频考点、制定科学的复习计划,考生能够显著提升备考效率。值得注意的是,林业学科具有强烈的实践属性,在掌握理论的建议多关注行业动态(如国家林业草原局政策文件),培养“理论联系实际”的学科思维。唯有将系统性学习与战略性突破相结合,方能在激烈的竞争中脱颖而出,最终叩开同济大学林业学科的大门。