在音乐学考研的竞争格局中,“中西音乐史”作为核心科目,既是对考生知识储备的检验,也承担着选拔具备跨文化研究能力人才的功能。近年来,各高校真题呈现出“重基础、强对比、求创新”的命题趋势,考生需在掌握史实的基础上,建立中西音乐发展的关联性思维,方能应对日益灵活的综合题型。

一、中西音乐史的核心考点聚焦

1. 中国音乐史:历史脉络与经典形态

中国音乐史的考察重心集中于制度沿革、乐种流变及思想体系。例如,宫廷燕乐(定义见)作为隋唐音乐文化的集大成者,其结构融合了多民族音乐元素,真题常要求考生分析其社会功能与艺术价值。四大声腔(明代戏曲声腔体系)的辨析()、曾侯乙编钟的音律体系()等知识点,需结合考古发现与文献记载进行立体化解读。

2. 西方音乐史:风格流变与结构创新

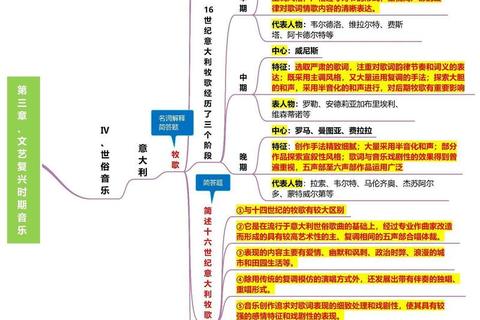

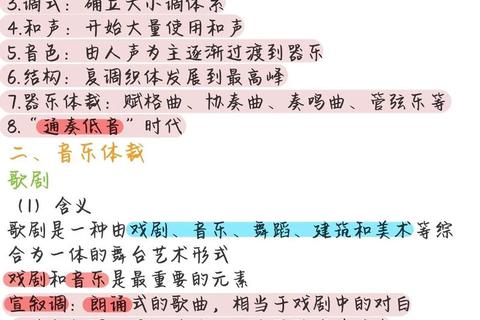

西方音乐史的核心线索围绕“形式突破”展开:从勃艮第乐派的三和弦实践()到古典奏鸣曲的戏剧性结构(),再到20世纪偶然音乐对传统创作逻辑的颠覆()。值得注意的是,佛兰德乐派晚期代表作曲家拉索()的复调技法、柏辽兹的标题交响曲创新()等知识点,近年频繁出现在名词解释与简答题中,反映出命题者对音乐技术史的关注。

3. 交叉性考点:思想观念与技术互动

中西音乐思想的对比成为论述题高频命题点。例如,嵇康《声无哀乐论》主张音乐与情感的分离(),与西方表现主义音乐强调情感极端表达形成哲学对立;中国“三分损益法”()与西方十二平均律()的音律计算差异,则体现数学思维对音乐实践的差异化影响。此类考点要求考生突破单向度记忆,构建跨文化比较框架。

二、比较研究的三大维度与真题应用

1. 文化语境对比:从功能差异看音乐形态

中国音乐长期服务于礼制体系(如六代乐舞的祭祀功能,),而西方音乐自中世纪起便与宗教仪式、市民文化深度绑定。例如,2024年真题要求对比唐代十部乐()与文艺复兴世俗音乐的社会功能(),考生需从政治结构、宗教影响等层面展开分析,揭示音乐与权力的互动关系。

2. 技术语言解析:音乐材料的创造性转化

中西音乐技术的碰撞常体现为“吸收—重构”过程。例如,聂耳将民间音调与西方进行曲节奏融合(),斯特拉文斯基在《春之祭》中对俄罗斯民歌的节奏变形(),均反映出本土元素在现代性语境下的创新表达。此类分析可帮生应对“论述二十世纪新式音乐社团作用”()等综合题型。

3. 审美观念演进:从和谐观到多元价值

中国音乐追求“天人合一”的意境美(如《牧童短笛》的五声性旋律,),而西方音乐史中和声功能体系的建立()标志着理性思维的胜利。近年真题如“比较中西音乐审美差异的文化根源”(),需结合儒家礼乐思想与启蒙运动理性主义展开论述,展现考生对音乐哲学的理解深度。

三、备考策略的实践性突破

1. 知识地图构建法

建议采用“时间轴+主题模块”双重梳理:横向以朝代/时期为序整理中西音乐大事件,纵向设立“乐器史”“音乐思想”“体裁演变”等专题。例如,将曾侯乙编钟()纳入“先秦乐器考古”模块,同时关联同期西方里拉琴的发展,形成对比记忆锚点。

2. 真题驱动型学习

针对高频题型设计答题模板:

3. 跨学科资源整合

善用艺术史、社会学研究成果深化理解。例如,分析新古典主义音乐()时,引入建筑领域的古典主义复兴思潮;解读秧歌剧()的政治功能时,结合延安文艺座谈会的文献资料,增强论述说服力。

四、命题趋势与创新方向

近年真题显著呈现三大转向:

1. 微观史料的深度挖掘:如2025年河南理工大学考察《纳书楹曲谱》的版本流变(),要求考生超越基础定义,关注文献学细节;

2. 非主流流派的重新评估:如首师大对行星组曲()等非四大流派的考察,提示考生拓展20世纪音乐学习边界;

3. 批判性思维考察:如“评价欧洲音乐中心论”()等题,需考生立足全球音乐史观展开辩证分析。

中西音乐史的备考既是知识的积累,更是思维方式的革新。考生需在掌握核心考点的主动构建跨文化比较框架,将音乐现象置于更广阔的历史语境中审视。唯有如此,方能突破“死记硬背”的桎梏,在真题解析中展现学术潜力,最终实现从“应试者”到“研究者”的跨越。