在医学考研的征途中,西医综合(以下简称“西综”)如同一座横亘在考生面前的高峰,其覆盖的知识体系庞大,考题设计精细,既考验基础知识的扎实程度,也挑战临床思维的综合运用能力。如何通过真题训练突破瓶颈、把握高频考点,并建立高效的刷题策略,成为决定考生能否成功登顶的关键。本文将从真题价值解析、高频考点分布规律、科学刷题方法三个维度,系统阐述西综备考的核心逻辑与实战技巧。

一、真题的价值:从“做题”到“读题”的认知跃迁

西综真题不仅是检验复习成果的工具,更是命题规律的直接映射。近五年数据显示,西综考试中约30%的题目涉及历年真题的变形或重现,例如2024年真题中关于“腕管综合征与肘管综合征解剖基础”的考点,曾在2015年以相似形式出现,而“平衡电位的决定因素”这一生理学难点更是连续三年成为多选题高频选项。这种重复性提示考生:真题是把握命题人思维模式的捷径。

深入分析真题可发现三大特征:

1. 临床导向增强:内科学、外科学占比逐年提升(临床医学部分达60%),病例分析题要求考生从症状、实验室数据中推导诊断,例如2023年真题中“胸腔积液鉴别诊断”一题,需结合病理学(漏出液与渗出液机制)与内科治疗原则综合作答。

2. 跨学科整合:基础医学知识点常以临床场景为切入点考查。如2025年真题将生理学的“钠钾泵功能”与病理学的“水肿形成机制”结合,要求考生建立多学科知识网络。

3. 细节化陷阱:约15%的题目涉及教材“边角知识”,如生化中的“RNA编辑现象”或药理学的“药物交叉耐药性”,这些内容易被考生忽略却成为区分高分的关键。

二、高频考点精析:构建“靶向式”知识框架

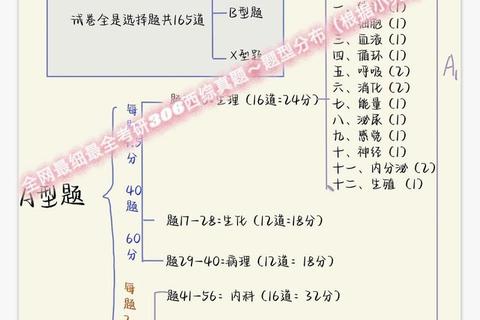

西综考试涵盖生理、生化、病理、内科、外科、诊断六大学科,但各科分值分布不均,需采用“二八法则”优先攻克核心板块(表1)。

| 学科 | 分值占比 | 高频考点举例 | 命题特点 |

||-|-||

| 内科学 | 34% | 呼吸系统(COPD、ARDS)、循环系统(心衰、心律失常) | 侧重临床表现与治疗原则对比 |

| 外科学 | 26% | 普外科(腹外疝、肠梗阻)、骨科(骨折分型) | 结合解剖定位与手术适应症分析 |

| 生理学 | 16% | 细胞电生理、血液循环调节、肾小球滤过机制 | 常与病理状态联动考查 |

| 病理学 | 12% | 肿瘤病理特征、炎症类型、心血管病理变化 | 强调形态学与机制的双重记忆 |

| 生物化学| 12% | 酶动力学、糖代谢途径、基因表达调控 | 偏好公式计算与代谢通路推理 |

(数据来源:)

突破策略:

1. 建立“症状-机制-治疗”三联模型:以“肝硬化门脉高压”为例,需串联病理学(假小叶形成)、生理学(血流动力学改变)、内科学(食管静脉曲张处理)知识点,通过真题错题归纳易混淆点(如“腹水成因”与“治疗药物选择”的对应关系)。

2. 活用“对比记忆法”:对易混概念(如Ⅰ型与Ⅱ型呼吸衰竭的血气分析指标)制作表格对比,辅以真题中的错误选项作为干扰项案例,强化记忆精度。

3. 关注前沿交叉领域:精准医疗、免疫检查点抑制剂等新进展常融入传统考点,例如2025年真题将“PD-1抑制剂”与肿瘤病理特征结合命题,要求考生理解基础理论与临床创新的衔接。

三、高效刷题策略:从“题海战术”到“精准打击”

盲目刷题可能导致“低水平重复”,而科学的训练需遵循“三阶段进阶法”:

阶段一:基础巩固期(1-2个月)

阶段二:能力提升期(1个月)

阶段三:冲刺模拟期(2周)

工具推荐:

四、心态与节奏:可持续备考的隐性竞争力

西综复习周期长、强度大,考生需避免两种极端:一是“冲刺型”突击导致知识碎片化,二是“完美主义”陷入局部细节而忽视全局。建议采用:

西综的高分突破,本质是一场对知识深度、思维广度与心理韧性的综合考验。通过真题反向重构知识体系,把握高频考点的内在逻辑,再辅以科学的刷题策略,考生不仅能提升应试能力,更能为未来的临床实践奠定扎实基础。正如一位高分考生所言:“真题不是重复的终点,而是认知升级的起点。” 在这条攀登之路上,每一道错题的修正、每一次考点的贯通,都将成为跨越分数壁垒的坚实阶梯。