在艺术类考研的众多科目中,“艺术概论”因其理论深度与命题灵活性,成为考生备考的重点与难点。近年来,随着考试大纲的调整与学科交叉趋势的深化,艺术概论920真题呈现出鲜明的核心考点聚焦性与命题创新性。本文将从真题解析出发,结合近年命题规律与教学实践,系统探究备考策略与学科发展方向。

一、核心考点的结构性分布与理论深化

艺术概论的核心考点始终围绕本质论、门类论、创作论、接受论四大理论板块展开,但近年命题呈现两大新趋势:跨章节综合化与学术史纵深化。

1. 本质论的基础性与时代性

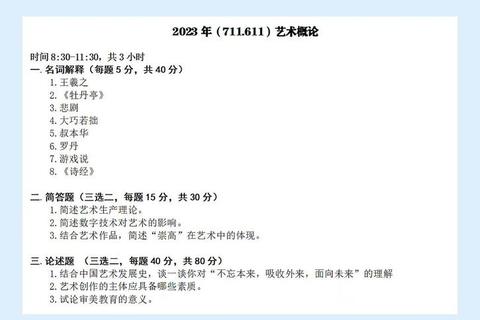

本质论作为艺术理论的基石,高频考点如“艺术与道德的关系”“艺术生产理论”仍占据分值大头(约占30%)。例如,2023年真题中,“马克思主义艺术生产理论”在厦门大学、中国艺术研究院等院校反复出现。值得注意的是,近年考题常结合“文化自信”“科技”等时代命题,要求考生从本质论出发,分析艺术在当代社会中的功能演变,如广西艺术学院“文化自信与当代艺术发展”一题即要求融合本质论与政策导向。

2. 门类论的融合性与技术关联

随着艺术形态的数字化变革,门类论考察从传统的分类辨析转向“跨媒介实践”。例如,清华大学2020年真题“媒材(medium)的符号意义”要求考生结合油画、数字艺术等不同媒介的技术特性,阐释艺术语言与观念表达的关系。“艺术与科技”成为高频交叉考点,东南大学、中国艺术研究院等院校多次以“元宇宙”“虚拟展览”为案例,探讨技术对艺术创作与接受的影响。

3. 创作论与接受论的实践转向

创作论考察重点从“艺术家主体性”转向“社会协作机制”。如华中师范大学“艺术家的社会角色”一题,需结合公共艺术、社区美育等实践案例,论证艺术创作的社会参与属性。接受论则聚焦“经典作品的当代阐释”,如2024年清华美院真题“跨门类艺术史何以可能”,要求考生以《洛神赋图》等经典为例,分析跨媒介传播对艺术接受的重构。

二、命题趋势的四大维度与应对策略

近五年真题分析显示,艺术概论命题呈现基础性、综合性、热点性、学术性四大特征,对考生的理论素养与应变能力提出更高要求。

1. 基础性:重复考点与精准记忆

约80%的题目仍来自教材核心概念,但考察方式从“定义复述”升级为“概念比较”。例如,“意境”与“典型”的辨析(2023年中国人民大学、浙江大学)、“象征型艺术”与“古典型艺术”的差异(2024年清华美院)。备考时需构建“概念网络”,如将黑格尔“象征型艺术”理论与张璪“外师造化,中得心源”对比,形成东西方创作观的对话框架。

2. 综合性:跨学科视角与逻辑整合

论述题常要求融合艺术史、美学、文化研究等多学科知识。例如,2020年清华真题“艺术机构对文化建设的意义”,需调用本雅明“机械复制理论”、布尔迪厄“文化资本”理论,并结合美术馆数字化案例(如故宫“数字文物库”)展开论证。建议考生采用“模块化答题法”:将理论拆解为“定义—经典案例—当代转化”三部分,确保逻辑层次清晰。

3. 热点性:政策导向与前沿议题

“新文科建设”“非遗活化”“艺术乡建”等政策热点成为命题素材。如2023年河南大学“中国艺术多元化与本土化”一题,需引用“艺术学升门”(2011年学科调整)的背景,结合景德镇陶艺振兴、敦煌数字复原等案例,论述传统资源的现代转化路径。备考时应建立“热点—理论”对照表,例如将“技以载道”思想与当代手工艺创新结合,凸显理论的时代价值。

4. 学术性:原著溯源与批判思维

名校真题愈发注重对经典文献的深度解读。如中国美术学院“温克尔曼与布克哈特的艺术史观比较”、南京师范大学“评述‘纯真之眼’理论”等题,要求考生超越教材概述,直接对话贡布里希、阿多诺等学者的原著。建议精读《艺术与视知觉》《机械复制时代的艺术作品》等关键文本,并制作“理论家观点卡”,记录其核心命题与当代适用性。

三、备考策略的系统优化与实操建议

1. 知识体系的“三维构建”

2. 答题能力的“四步训练”

3. 模拟实战的“三重检验”

从应试到治学的路径重构

艺术概论考试的本质,是对考生艺术认知能力与学术潜力的双重检验。在“新文科”教育改革的背景下,单纯的知识记忆已无法应对命题的革新需求。唯有将备考过程转化为理论思辨能力与人文关怀的培养,才能在掌握“920真题逻辑”的真正步入艺术研究的堂奥。未来,随着虚拟现实、人工智能等技术的渗透,艺术概论的命题必将进一步打破学科边界,而这正是新一代艺术学人需要共同探索的星辰大海。