高效备考管理联考,离不开对真题规律与核心考点的深度剖析。作为选拔管理类人才的重要考试,管理联考的题目设计、分值分布与考点布局均体现出鲜明的逻辑性与系统性。考生若能在备考中精准把握命题脉络,科学分配学习精力,便能显著提升复习效率与应试能力。本文将从真题分值解析、核心考点分布规律、分阶段备考策略三个维度展开论述,为考生提供兼具理论支撑与实践指导的备考方案。

一、管理联考真题分值解析与命题特征

管理联考包含数学基础、逻辑推理、写作论证与英语二四大模块,其中前三科合并为综合能力测试(总分200分),英语二单独计分(100分)。近五年统计数据显示,数学部分约占75分,逻辑60分,写作65分,各模块内部存在显著的分值倾斜现象。

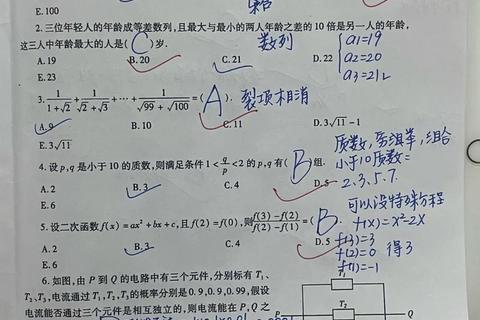

在数学模块中,应用题与几何题合计占比达45%,而排列组合与概率统计题目占比逐年上升至28%,这反映出命题组对实际应用能力与数据分析能力的侧重。逻辑推理部分的形式逻辑与非形式逻辑题目呈现6:4的稳定比例,其中论证推理题常以材料分析形式出现,要求考生在有限时间内完成信息筛选与逻辑链条构建。写作模块的论证有效性分析(30分)与论说文(35分)均强调批判性思维,评分标准中对逻辑漏洞识别数量与论证深度的要求逐年提高。

命题趋势分析表明,跨学科综合题型比例从2018年的12%增至2023年的21%,如数学与商业案例结合、逻辑推理嵌套管理决策场景等。这种变化要求考生具备知识迁移能力,能够灵活运用基础理论解决复杂问题。

二、核心考点分布规律与高频易错点

基于近十年真题的大数据统计,各科目均存在稳定的高频考点集群。数学部分的前三大高频考点依次为:函数最值问题(出现频率92%)、几何体表面积计算(85%)、概率期望值应用(78%)。值得关注的是,条件充分性判断题虽单题分值较低(3分/题),但年均考查8-10题,其特有的解题逻辑成为区分考生水平的关键。

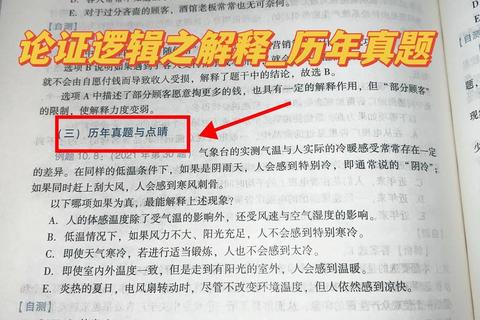

逻辑推理的三大核心板块呈现差异化特征:形式逻辑重点考查假言命题推理(年均6题)与概念关系判断(年均4题);论证推理则聚焦削弱/支持题型(年均8题)与假设题(年均5题);综合推理题量占比从15%增至35%,尤其偏好考查多元信息匹配类题目(如人员排班、物品分配)。考生常见误区包括:在形式逻辑中混淆必要条件与充分条件(错误率41%),在论证推理中忽视题干隐含前提(错误率37%)。

写作模块的命题规律显示,论证有效性分析常考逻辑漏洞类型前三位依次为:不当类比(出现率64%)、以偏概全(58%)、因果倒置(52%)。论说文主题集中在创新管理(31%)、社会责任(27%)、危机应对(22%)三大领域,2023年真题更首次出现"数字化转型中的困境"等前沿议题。

三、分阶段备考策略与效能提升路径

基础强化阶段(3-4个月)应遵循"考点优先"原则,建议采用"三维度定位法":首先通过诊断测试明确知识盲区,接着依据近三年高频考点制定学习序列,最后结合《管理类联考大纲》补充潜在新增考点。数学备考可运用"模块化训练"策略,将56个考点归类为15个知识簇,每个知识簇完成20题专项训练;逻辑部分推荐使用"思维导图记忆法",将72种常见论证结构可视化,配合每日10题限时训练强化反应速度。

专项突破阶段(2-3个月)需聚焦跨题型整合训练,建议采用"真题切片分析法":将十年真题按考点、难度、解题时长三个维度重新归类,建立个性化错题数据库。例如将数学错题标记为"计算失误型"(占33%)、"公式误用型"(28%)、"题干误解型"(19%)等类别,针对性进行补偿训练。此阶段可引入"双循环学习法",第一循环完成考点专题突破,第二循环实施跨模块综合演练,重点提升英语二阅读部分的篇章结构分析能力与写作部分的观点展开技巧。

冲刺模拟阶段(1-2个月)应着重培养考试节奏感,推荐"全真模拟+智能诊断"组合方案:每周完成2套严格限时的全科模拟,使用智能阅卷系统获取作答时长分布、各题型正确率曲线等数据。数据分析显示,将数学部分控制在55分钟内、逻辑部分控制在50分钟内,能为写作预留充足时间。考前两周宜实施"精准记忆计划",重点背诵写作模块的12类高频论证模板与英语二的30组万能功能句,同时通过"错题重做指数"筛选出错误率>40%的题目进行终极筛查。

四、资源工具选择与时间管理要点

优质备考资源应同时满足"考点覆盖全面性"与"难度梯度合理性"两个标准。数学科目推荐使用机械工业出版社《数学高分指南》配合在线智能题库,逻辑科目可选用《逻辑精点》搭配历年真题分类汇编。时间管理方面,建议采用"碎片化学习法":将每日3小时学习单元拆分为45分钟专注时段,交替进行知识点记忆(晨间)、真题演练(午后)与错题复盘(晚间)。研究显示,配合艾宾浩斯记忆曲线进行间隔复习,知识留存率可提升60%以上。

考生还需警惕三个常见误区:一是过度追求解题技巧而忽视基础知识体系构建;二是盲目进行题海战术却不重视解题逻辑复盘;三是写作训练停留在表面模仿,缺乏深度思维训练。正确的应对策略是建立"理论—实践—反馈"的闭环学习机制,每周进行一次学习效能评估,动态调整备考方案。

管理联考的竞争本质上是备考策略科学性与执行力的较量。通过精准把握"考什么"与"怎么考"的双重命题逻辑,构建"考点分析—专项突破—全真模拟"的三阶备考模型,配合智能化学习工具的辅助,考生完全可以在有限时间内实现备考效能的跨越式提升。随着考试日临近,保持战略定力、优化战术执行,方能在激烈竞争中脱颖而出。