汉语国际教育硕士(汉硕)考试作为选拔专业人才的重要途径,其初试内容既考验考生的理论素养,又注重实践能力的评估。如何在有限时间内高效备考、把握核心考点,成为众多考生关注的焦点。本文将从高频考点解析、备考策略规划、学科重点突破三个维度,为考生提供系统性指导,助力科学备考。

一、高频考点解析:聚焦核心学科与命题趋势

从近年真题分析(如湖北大学、上海大学、南京大学等院校)来看,汉硕初试的命题呈现以下特点:

1. 现代汉语基础能力为核心

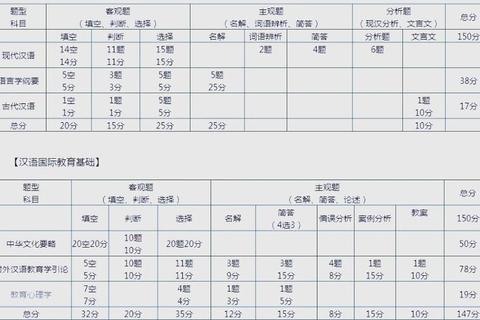

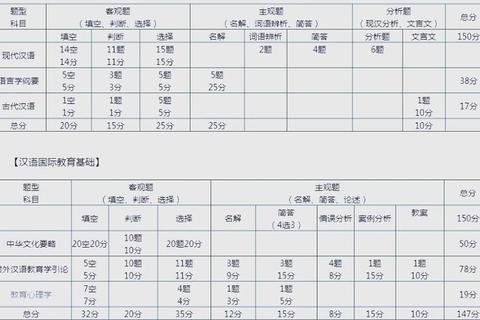

语音、词汇、语法三大板块占专业一(354汉语基础)分值的70%以上。例如:

2. 对外汉语教学理论贯穿专业二(445汉语国际教育基础)

3. 文化知识考查趋向综合化

中国文化要略中的历史脉络(如“一带一路”渊源)、中外文化对比(如中西节日特点)占比提升,部分院校融入时事热点。

二、备考策略规划:分阶段突破与资源整合

(一)基础夯实阶段(3-6个月)

1. 教材精读与框架搭建

2. 真题导向的笔记整理

(二)强化提升阶段(2-3个月)

1. 分题型专项训练

2. 案例分析与教案设计

(三)冲刺模拟阶段(1个月)

1. 全真模考与时间管理

2. 高频考点查漏补缺

三、学科重点突破:方法论与实战技巧

(一)现代汉语:从记忆到应用

1. 语音模块:通过“口型图+国际音标对照表”记忆难点音位(如zh/ch/sh与z/c/s的区别),利用绕口令强化发音感知。

2. 语法模块:建立“句式转换公式库”,例如把字句与被字句的变换条件:“NP1+把+NP2+VP”→“NP2+被+NP1+VP”。

(二)对外汉语教学引论:理论联系实际

1. 教学法对比:制作横向对比表格,从语言学基础、心理学依据、优缺点三个维度分析各流派。

2. 偏误分析:遵循“收集语料→分类归因→设计纠正策略”流程,例如“我见面他”属语序偏误,需强化“S+V+O”结构操练。

(三)案例分析:结构化答题模板

1. 问题诊断:快速定位核心矛盾,例如跨文化冲突可为:“嘉文未能意识到颜色象征意义的文化差异(红色在中国代表喜庆,在部分西方文化中关联危险),导致礼物选择失误”。

2. 解决方案:提出分层策略,如短期措施(开展文化敏感性培训)、长期建议(建立跨文化交际案例库)。

汉硕备考是一场知识与方法论的深度整合。考生需以真题为纲,构建“考点识别—策略优化—反馈修正”的闭环学习体系,同时善用模拟题、专题笔记等工具提升效率。值得注意的是,近年部分院校(如北京师范大学、上海外国语大学)逐步增加对学术前沿(如线上教学技术、语言认知研究)的考查,建议考生拓展阅读《国际中文教育学报》《语言教学与研究》等期刊,保持学术敏感度。唯有将系统规划与灵活应变相结合,方能在竞争中脱颖而出。