北京大学博士英语考试作为国内顶尖高校选拔学术人才的核心关卡,其命题思路与备考策略的复杂性对考生提出了多维度的挑战。本文基于历年真题分析及考生反馈,结合教育理论与考试学规律,系统梳理其命题特征与备考方向,为考生提供兼具理论深度与实践价值的策略参考。

一、北京大学考博英语的命题趋势解析

1. 题型结构动态调整与学术能力导向

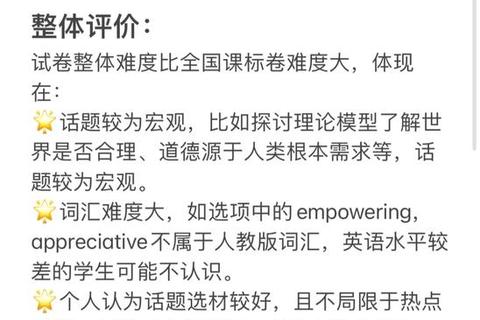

北京大学考博英语的题型设计呈现“稳定主干+局部创新”的特征。从近十年真题(如2022年试题号1、2024年听力题型)可见,试卷始终以听力、阅读、写作为核心模块,但具体题型权重逐年优化。例如,2025年医学部考纲中,听力填空题的词汇量要求提升至20个空,且部分题目涉及专业学术场景(如医学讲座)。阅读材料则更多选自《自然》《科学》等期刊的缩编版,强调对复杂逻辑关系和学科交叉内容的处理能力。这种调整映射出考试对考生学术英语素养的深化要求。

2. 难度分层与院校差异化命题

北大不同院系的英语命题呈现显著差异。例如,外国语学院试题涉及语言学专业术语翻译(如“inflection”“pragmatic inference”),而医学部则侧重临床研究类文献的阅读理解。部分院系采用“申请-考核制”,将英语成绩与科研成果挂钩,要求考生在有限时间内(如3小时)完成多篇学术摘要写作,这对时间管理与信息整合能力提出更高要求。

3. 写作模块的复合型考查

写作部分从单一议论文发展为“学术论证+数据+文献综述”的多元任务。以2024年真题为例,考生需在90分钟内完成三篇写作:基于听力材料的问题议论文(300词)、旅游消费数据的图表分析(180词)、三页英文文献的中文摘要(300字)。此类设计不仅测试语言表达,更考察快速信息提取与跨模态表达能力。

二、核心题型深度解析与突破策略

1. 听力:从信息捕捉到学术场景适应

北大听力题型分为短对话(10题)和学术讲座填空(20空),后者占比50%。其难点在于:①讲座内容涉及跨学科知识(如2022年瑞士守时文化分析);②填空词汇多为四级以上低频词(如“pernicious”“infrastructure”)。备考建议:

2. 阅读:复杂文本的解构技巧

四篇阅读材料平均长度1200词,题材涵盖基因组学、文化比较、教育政策等。解题关键在于:

3. 写作:学术思维的语言转化

针对北大特有的“三合一”写作模式,建议分阶段突破:

三、系统性备考策略构建

1. 词汇体系的立体化建设

传统词汇书(如《考博词汇强化特训》)需与真题词频分析结合。建议将词汇分为三类:

2. 真题驱动的能力诊断

建议将历年真题分为三个阶段使用:

3. 学术英语素养的长期积累

四、特殊场景应对与资源利用

1. 低英语基础考生的逆袭路径

对于未通过六级但具备较强专业能力的考生,可采取“替代性证书+专项突破”策略:

2. 院系差异化的针对性准备

北京大学博士英语考试的本质,是通过语言载体检验学术潜力与思维品质。考生需打破传统应试思维,建立“语言能力-学科知识-学术思维”三位一体的备考体系。正如2024年真题中关于科技的写作题所启示的:卓越的学术英语能力,不仅是考试通关的钥匙,更是未来学术生涯的基石。系统规划、科学训练、持续反思,方能在这一高难度选拔中脱颖而出。