在刑事司法实践中,因果关系的认定往往成为案件定性的关键突破口。当一起故意伤害案中的被害人因医院输血感染病毒死亡,或某交通肇事案中的伤者因自身疾病导致伤情恶化时,司法者必须穿透纷繁复杂的客观事实,在法律框架内构建起符合刑法规范要求的因果关系链条。这种法律判断既关乎被告人刑事责任的合理界定,也直接影响社会公众对司法公正的感知。

一、因果关系认定的理论困局与实践挑战

刑法理论中的因果关系学说历经条件说、相当因果关系说至客观归责理论的演进,每种学说都在试图构建更合理的判断标准。条件说主张"无A则无B"的必然性判断,但面对多因一果的复杂案件时容易陷入无限溯源的逻辑陷阱。某环境污染致死案中,被告企业排放的污染物经十年累积与被害人基因缺陷共同导致癌症病发,单纯的条件关系判断显然无法满足归责需要。

相当因果关系说引入社会经验法则作为判断基准,要求根据一般生活经验判断行为与结果之间的概率关联性。在医疗事故类案件中,当医生违反操作规程与患者特异体质共同导致死亡结果时,法官需要借助医学鉴定与统计学数据来评估违规行为的致害概率。但概率阈值如何设定、地域性经验差异如何协调等问题,仍困扰着司法实践。

客观归责理论通过风险创设、风险实现与规范保护目的三阶层的检验,为因果关系判断提供了结构化分析框架。在某高速公路遗撒物引发连环追尾的案例中,法官需依次判断:遗撒行为是否创设法所不容的风险;损害结果是否在该风险范围内实现;结果是否属于规范意图防止的类型。这种精细化判断方式虽具理论优势,但对司法者的专业素养提出更高要求。

二、裁判路径的优化与创新

构建"事实筛选-规范评价-价值权衡"的三阶审查模型可有效提升判断精确度。在事实筛选举证阶段,需运用"剔除法"和"替代法"验证条件关系:假设未发生被告行为,结果是否必然不出现;若以合法行为替代违法行为,结果是否仍会发生。某制药公司违规添加辅料致患者过敏死亡案中,通过模拟合规生产流程下的药物成分,可有效隔离生产工艺瑕疵与结果的关系。

规范评价层面应建立"风险关联度评估矩阵",从行为危险性、结果可预见性、介入因素异常性三个维度进行量化分析。某建筑工地安全措施缺失致工人坠楼案,施工单位虽未设置防护网,但工人因与他人打闹失足坠亡。此时需评估:未设防护是否显著提升坠落风险;打闹行为是否属于正常工作场景中的可预见因素;介入行为的异常程度是否切断归责链条。

价值权衡需兼顾刑法保障法益与维护自由的双重机能。当某化工厂达标排放与被害人特殊体质共同致病时,既要考虑企业合规经营期待利益的保护,也要关注受害群体人身权益的救济。此类案件中引入比例原则,通过法益重要性比较、损害最小化审查等手段,可实现责任分配的精细化。

三、司法能力提升的系统化方案

构建类型化案例指导库是统一裁判尺度的重要抓手。根据介入因素性质划分为被害人行为介入型、第三人行为介入型、自然力介入型等类别,提炼各类案件的裁判规则。例如在被害人自行中断治疗类案件中,可确立"治疗中断须达到明显不合理程度方可阻断因果关系"的判断标准,参照某伤者拒输血液制品致死案的裁判要旨。

推行"双专家辅助人"机制能有效破解专业壁垒。在重大责任事故案件中,同时引入技术专家说明致害机理、法律专家阐释归责原理,帮助法庭准确理解专业问题。某桥梁坍塌事故审理中,土木工程专家说明偷工减料对承重结构的影响系数,法学家阐释监督过失的归责原理,这种协同论证模式显著提升了裁判说服力。

研发智能辅助决策系统可实现类案要素的智能匹配。通过录入行为类型、介入因素、损害结果等结构化数据,系统可自动推送相似案例的裁判规则与学说观点。在某农药残留致害案中,输入"农作物药害""气候变化影响""使用说明瑕疵"等关键词,系统即时呈现二十例同类案件的审理要点与学术争议焦点。

四、备考策略的针对性建议

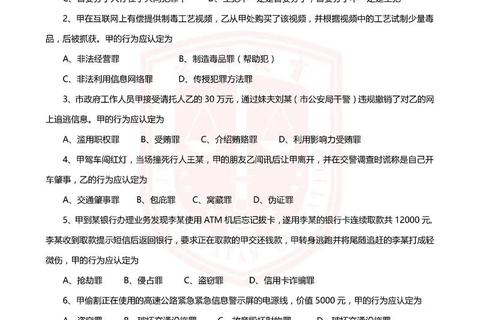

构建"概念图谱-要件拆解-案例反推"的三维学习模型。首先绘制因果关系相关学说的演进脉络图,标注各学说的核心判断标准与适用局限。其次对典型案例进行要件解构,如将介入因素细分为行为主体、异常程度、作用力强度等评价指标。最后通过结果反推法训练法律思维:给定特定判决结论,逆向推导裁判者可能采纳的学说及论证逻辑。

创设"争议焦点模拟辩论"实训机制。选取因果关系存在重大分歧的生效裁判文书,隐去法院观点后组织角色扮演式辩论。例如就某火灾事故中消防通道堵塞与救援延误的归责问题,学员分别从条件说、相当因果关系说等不同立场展开论证,这种对抗性思维训练能显著提升法律适用能力。

因果关系认定的精进之路,本质上是法律理性与技术理性的融合过程。通过构建分层递进的判断模型、完善案例指导机制、强化司法技术支撑,既能坚守罪刑法定原则的底线,又能实现个案实质正义。对于法律研习者而言,唯有深入理解学说流变的内在逻辑,掌握类型化案例的分析方法,方能在错综复杂的案件事实中准确捕捉归责的关键线索。这种能力的培养,正是通向刑事司法专业化的必经之途。