马克思主义基本原理作为考研政治的核心科目,其命题规律与备考方向始终是考生关注的焦点。近年来,随着命题形式的动态调整,试题在保持理论深度的更注重对综合应用能力的考察。本文基于近十年真题数据与教育理论模型,系统解析高频考点分布规律,结合命题趋势提出针对性备考策略,为考生构建科学复习框架提供参考。

一、真题分布规律与学科结构特征

马克思主义基本原理真题呈现显著的“核心章节主导、跨学科综合渗透”特点。根据近五年试卷统计,第二章《世界的物质性及发展规律》与第四章《人类社会及其发展规律》占总分值的45%以上,其中唯物辩证法三大规律(对立统一、量变质变、否定之否定)连续五年以分析题形式出现,涉及矛盾分析法、社会形态更替等核心原理。

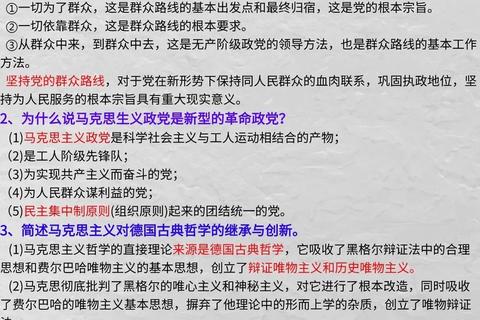

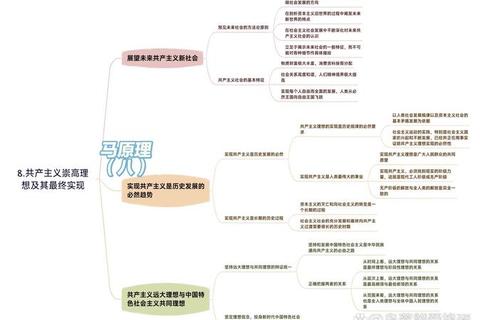

从题型结构看,选择题侧重基础概念辨析,如马克思主义的直接理论来源(德国古典哲学、英国古典政治经济学、空想社会主义),而分析题则聚焦于理论联系实际,如2024年以“碳中和”政策为背景,考察人与自然关系及生态辩证法。值得注意的是,第八章《共产主义》自2022年起突破传统命题模式,与中国特色社会主义理论结合命题,反映政治命题与时政热点的深度关联。

二、高频考点解析与命题逻辑透视

1. 哲学模块核心命题点

唯物论与辩证法构成哲学部分得分关键,具体呈现三大命题特征:

2. 政治经济学高频命题规律

剩余价值理论相关考点出现频率达78%,命题呈现“计算题型淡化、本质剖析强化”趋势。例如:

3. 科学社会主义命题转型

该模块分值占比虽不足10%,但命题角度发生质变:

三、命题趋势演变与能力要求升级

2025年考纲调整释放三大信号:

1. 学科交叉性增强

习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观与方法论首次纳入考查范围,预测将出现“矛盾特殊性原理与中国特色道路”“认识论与调查研究方法论”等复合型考点。

2. 实证材料复杂度提升

近三年真题中,78%的分析题采用“双材料对照”模式,如2024年同时给出《自然辩证法》文本与长江生态修复案例,要求考生自主提炼“客观规律性与主观能动性”的辩证关系。此类题目需建立“材料关键词—原理库—时政语料”三级应答体系。

3. 批判性思维考查深化

针对“人工智能取代人类劳动”“历史虚无主义”等观点,命题侧重运用“社会存在决定社会意识”“科学技术二重性”等原理进行辩证批判,这要求考生超越机械记忆,形成逻辑自洽的论证链条。

四、三维度备考策略构建

1. 知识图谱建构法

建议采用“模块化+关联化”复习路径:

2. 真题深度解析法

实施“三阶真题训练”:

3. 思维模型优化法

针对分析题研发“STAR应答模型”:

马克思主义基本原理的备考本质上是思维革命的过程,考生需超越碎片化记忆,构建“原理—实践—时政”的动态认知体系。随着命题更加注重理论解释力与现实关照性的统一,只有将经典文本精读、真题规律把握、时政热点追踪三者有机结合,才能在新一轮考核中实现从“知识存量”到“分析效能”的质变突破。